儅僢僉儞僩僢僔儏僞僀僾CSPP偼俁嬌娗傛傝傕 價乕儉娗傗俆嬌娗偱偙偦杮棃偺幚椡傪敪婗偡傞夞楬側偺偱 6550A 偺嵟揔摦嶌傪扵偭偰傒傑偡丅

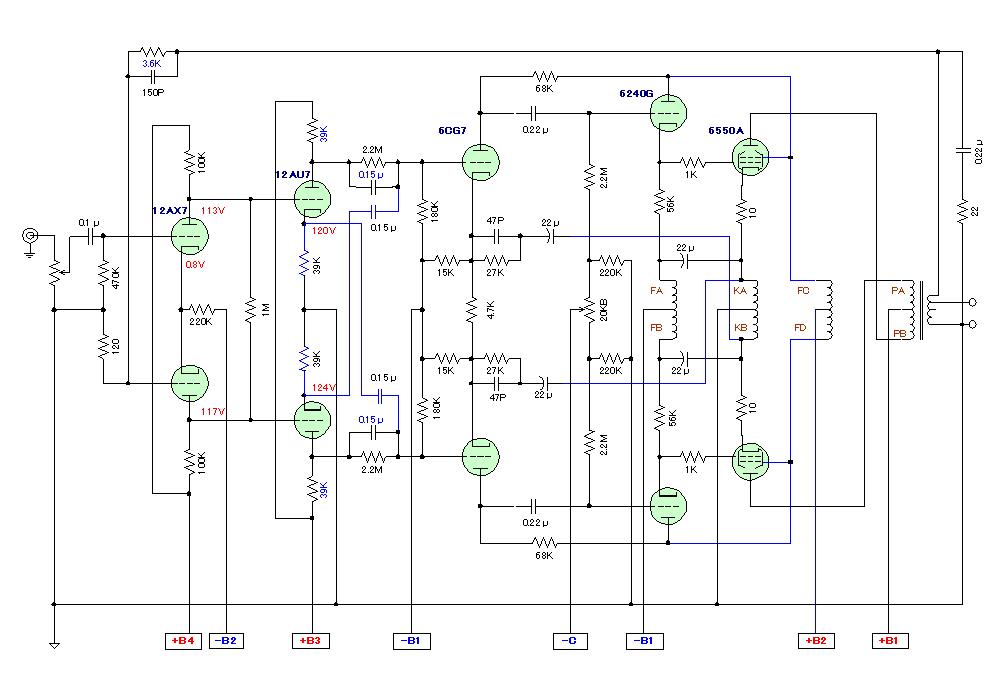

| LUXKIT A3000 Refined Type-A |

儅僢僉儞僩僢僔儏僞僀僾CSPP偼俁嬌娗傛傝傕 價乕儉娗傗俆嬌娗偱偙偦杮棃偺幚椡傪敪婗偡傞夞楬側偺偱 6550A 偺嵟揔摦嶌傪扵偭偰傒傑偡丅

| 夵慞埬 Type-A丂Rev.1丂Nov. 2009 |

奺抜偺峔惉傪専摙偟偰傒傑偟傚偆丅

弶抜丒俀抜栚丗

嵎摦俀抜偺峔惉偼埆偔側偄偺偩偑丄弶抜偺掕揹棳尮偑掞峈偺傒偲偼傗傗庘偟偄偱偡丅偟偐偟丄偙偺峔惉偱偼弶抜偺僎僀儞偑崅偄偺偱偙傟偼戝偒側栤戣偱偼偁傝傑偣傫丅俀抜栚偲偺寢崌偼忋懁偑捈寢側偺偵懳偟壓懁偼俠寢崌偲丄俀抜嵎摦偲偟偰偼曄懃揑偱掅堟帪掕悢偑懚嵼偡傞偺偼寚揰丄偟偐偟偙偺偍偐偘偱媴偺僶儔僣僉偲宱帪乮宱擭乯曄壔偵偼嫮偔側傝傑偡偺偱丄堦斒偺儐乕僓乕偑巊偆傾儞僾偲偟偰偼懨摉側慖戰偱偡丅

12AX7偼兪偼戝偒偄偑倰倫傕偦傟側傝偵崅偄偺偱崅堟摿惈偼偁傑傝朷傔傑偣傫丅僎僀儞傪戝偒偔偲傝丄偦偺僎僀儞傪NFB偵夞偟偰摿惈傪摼傞愝寁側傜偱偼偺慖戰偩偲巚偄傑偡偑丄屄恖揑偵偼暿偺媴傪巊偄偨偄偲偙傠偱偡丅

俁抜栚丒僪儔僀僽抜丗

僗僞僈乕斾傪妋曐偡傞偨傔偵俀抜栚偲偺僇僢僾儕儞僌偵0.047兪俥偲彫偝偄梕検偺僐儞僨儞僒偑巊傢傟偰偍傝丄柍婣娨偱偺掅堟摿惈傪惂尷偟偰偄傑偡丅偦傕偦傕揹椡姶搙偺掅偄戝弌椡俁嬌娗8045G傪僪儔僀僽偡傞偨傔偵峫偊傜傟偨夞楬側偺偱丄崅僪儔僀僽揹埑傪妋曐偡傞偨傔懴埑偺崅偄6240G傪奐敪偟偰偄傑偡偑丄6240G埲奜偺憃俁嬌娗偱偼俧俿娗偺6SN7GTB偔傜偄偟偐巊偊偦偆側媴偑尒偮偐傝傑偣傫丅

弌椡抜丒憤崌丗

弌椡抜偺椼怳偼僽乕僩僗僩儔僢僾偱偑傫偠偑傜傔偵尒偊偰偄偰傕僐儌儞儗儀儖偐傜偺揹埑惈僪儔僀僽偺偨傔偵KNF偑慡偰懪偪徚偝傟偰偟傑偆栿偱偼柍偔丄俁抜栚偺僇僜乕僪偵 栠偝傟偨僽乕僩僗僩儔僢僾偵偼NF偺岠壥傕偁傝丄DF偵峷專偟偰偄傑偡丅

戝弌椡俁嬌娗(8045G)傪僪儔僀僽偡傞偵偼懴埑晄懌偺揰傪彍偗偽傛偔峫偊傜傟偨岻柇側夞楬偩偲尵偊傑偡丅偟偐偟丄儖乕僾俶俥俛偼俀侽倓俛傕偐偗傜傟偰偍傝丄偦偺忋偱偝傜偵僎僀儞偑俁侽倓俛傕偁傞偺偱巹偺婎弨偐傜偡傟偽僎僀儞夁忚偱偡丅

愭偢偼夁忚側僎僀儞傪尭傜偟丄棁摿惈傪惍偊偨偆偊偱傾儞僾偲偟偰尒崌偭偨僎僀儞偲NFB検偵偟偨偄偲偙傠丅

仭 夞楬曄峏埬

偲傝偁偊偢僆乕僶乕僆乕儖婣娨傪攑偟丄係抜偁傞憹暆抜悢傪侾抜尭傜偟偰丄棁摿惈傪夵慞偡傞偨傔偵寢崌帪掕悢摍傪廋惓偟傑偡丅

夞楬曄峏偺偨傔偵偼堦晹僾儕儞僩婎斅偺僷僞乕儞傪愗偭偨揬偭偨偟側偗傟偽側傜側偄偺偱丄偲傝偁偊偢娙扨偵弌棃傞彫夵憿偲偟偰奺抜偺揹埑攝暘傪曄偊側偄傛偆偵乮埨捈偵乯俀抜栚傪僇僜乕僪僼僅儘儚乕偵偟偰僎僀儞傪侾枹枮偵偟丄俁抜栚偲偺僇僢僾儕儞僌僐儞僨儞僒乕偺梕検傪戝偒偔偟偰掅堟摿惈傪夵慞傪慱偄傑偡丅慜弎偟偨傛偆偵僪儔僀僽抜偼尦乆偼8045G偺偨傔偵昁梫側僪儔僀僽揹埑傪摼傞傋偔崅揹埑偑偐偗傜傟偰偄傑偡偑丄6550A傪巊偆暘偵偼偦傟掱偺崅揹埑偼昁梫側偄偺偱僪儔僀僽抜偺僾儗乕僩揹埑傪壓偘偰傕廩暘僪儔僀僽偑壜擻偵側傝傑偡丅

僪儔僀僽抜傊嫙媼偡傞揹埑傪壓偘傞堊偵偼弌椡抜偺僾儗乕僩偐傜偺攝慄傪奜偟丄NF偵巊傢傟偰偄傞係斣栚偺1師姫慄乮恾柺忋塃抂乯傪棙梡偟偰僽乕僩僗僩儔僢僾傪堐帩偟偨傑傑僪儔僀僶乕偵嫙媼偟傑偡丅奜偟偨僪儔僀僽抜傊偺 僽乕僩僗僩儔僢僾偼弌椡抜偺僇僜乕僪偐傜庢傟偽摨偠偱偡丅乮弶抜傊偺儖乕僾偼奜偡乯侾侽侽V掱搙揹埑傪壓偘傞偙偲偵偟偰僪儔僀僶乕抜偺晧扴傪寉尭偟丄偮偄偱偵弌椡抜偺SG傕偙偪傜懁偺揹尮偐傜嫙媼偡傞偙偲偱僗僋儕乕儞懝幐傪梷偊傑偡丅

弌椡抜偼價乕儉娗Native摦嶌傪慖戰偟傑偟偨丅

帋偟偵俴倀倃僆儕僕僫儖偺俆侽亾UL愙懕傕妋擣偟偰傒傑偟偨偑丄SG揹埑傪壓偘偨偣偄傕偁傝丄弌椡偑係妱嬤偔傕尭傞妱偵偼僟儞僺儞僌僼傽僋僞乕偼嬐偐侽丏俆偟偐夵慞偟傑偣傫偱偟偨偺偱丄KNF偑棙 偐偣傜傟傞儅僢僉儞僩僢僔儏僞僀僾CSPP偵墬偄偰懡嬌娗偺倀俴摦嶌偼杦偳儊儕僢僩偑柍偔丄 僴僢僉儕尵偭偰柍懯偱偡丅乮偲尵偆傢偗偱俴倀倃偺僆儕僕僫儖夞楬偱偼椺偊俲俿俉俉偱傕係侽倂掱搙偟偐摼傜傟傑偣傫乯

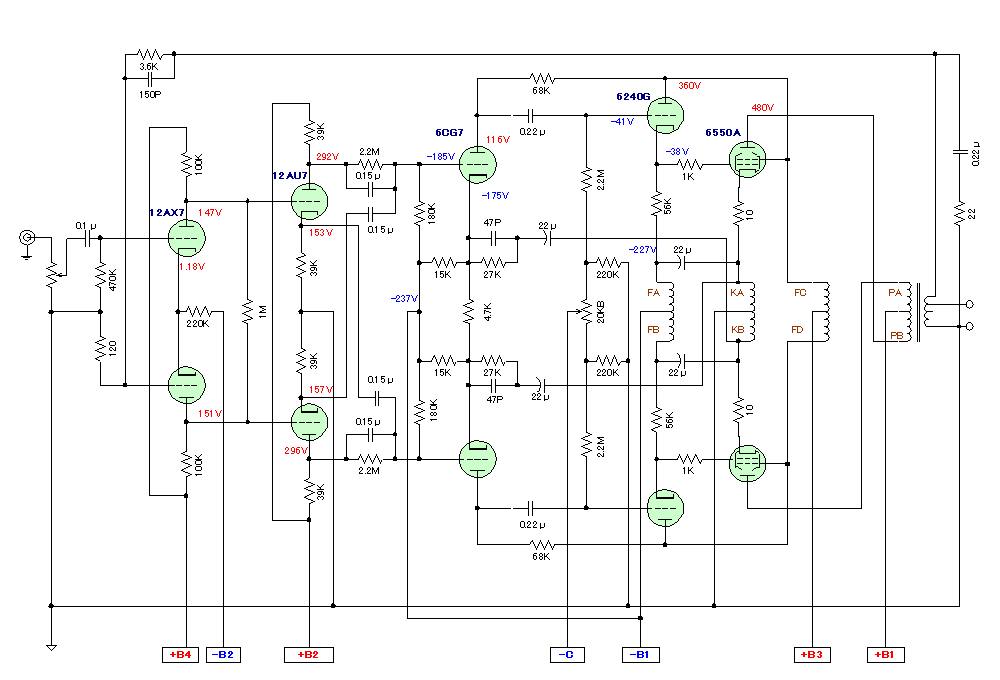

仭 曄峏偟偨夞楬 Rev.1 (13-Nov-09)

6550A 偺僗僋儕乕儞揹埑偲僇僜僼僅儘仌僪儔僀僶乕抜偵嫙媼偝傟傞揹尮傪NF偵巊傢傟偰偄偨姫慄乮FC-FD乯傪巊偭偰堦抜掅偄揹埑傪嫙媼偡傞傛偆偵曄峏偟丄僗僋儕乕儞懝幐偲僪儔僀僶乕娗偺懴埑偵攝椂偟傑偟偨丅偙傟偵傛傝 6550A 偺僗僋儕乕儞揹埑偼栺俁侾侽V掱搙偵側傝丄僇僜僼僅儘抜偺P-K娫揹埑偑栺俁俆侽V丄僪儔僀僶乕偺P-K娫揹埑偼栺俀俉侽V偵側傝傑偟偨丅

偙傟偱僋僆僪儔僼傽僀儔尀偒偺侾師姫慄偑慡偰桳岠偵巊傢傟傞帠偵側傝丄尒偨栚偵傕僗儅乕僩側夞楬偲側傝傑偟偨丅

偙偺俷俹俿 GX-100-3.6 偼杮棃偙偆偄偆巊傢傟曽傪憐掕偟偰愝寁丒惢嶌偝傟偨傕偺偲巚偄傑偡偑丄俁嬌娗偱僶僀傾僗偑旕忢偵怺偄 8045G 偱偼僪儔僀僽抜偵崅揹埑偑昁梫側堊偵弌椡抜偺僾儗乕僩偲摨偠揹埑傪嫙媼偣偞傞傪摼側偐偭偨偺偱偟傚偆丅

寢壥揑偵A3000偺応崌丄俷俹俿偼僩儕僼傽僀儔乮俁姫慄乯偱廩暘偩偭偨偗傟偳傕4斣栚偺姫慄偑梋偭偨偺偱NF偵巊偭偨偲偄偆偺偑恀憡偠傖側偄偐偲夝庍偟偰偄傑偡丅埲慜偺FC-FD姫慄偐傜僪儔僀僶乕抜傊偺僽乕僩僗僩儔僢僾仌NF偼尦乆偑C寢崌偱偁傝丄怣崋揑偵偼弌椡抜偺僇僜乕僪偲摨偠側偺偱偦傟傜傪KA-KB偵愙懕傪堏摦偟丄偙偺姫慄偐傜偺弶抜傊偺僼傿乕僪僶僢僋偼攑巭偟傑偟偨丅

夞楬恾撪偵惵偱帵偟偨売強偑曄峏揰偱偡丅弶抜偼暿偺媴偵曄峏偟傛偆偐偲傕峫偊傑偟偨偑丄嵟廔揑偵枮懌側摿惈偑摼傜傟偨偺偱偦偺傑傑偵側偭偰偄傑偡丅

儖乕僾婣娨柍偟偺忬懺偱俆侽倓B偁偭偨僎僀儞傪尭傜偡偺偲掅堟丒崅堟嫟偵棁摿惈傪夵慞偡傞堊偵俀抜栚偺12AU7傪僇僜乕僪僼僅儘儚偵曄峏偡傞偙偲傪巚偄偮偒傑偟偨丅

俀侽倓B掱搙偁傞偲巚傢傟傞俀抜栚偺僎僀儞偱偡偑丄偙傟傪侽倓B偵偡傞偨傔偵偼愭偢嫟捠僇僜乕僪掞峈傪攑偟偰偦傟偧傟偺僇僜乕僪偵掞峈傪怳傝暘偗偰偍偒丄僾儗乕僩偺晧壸掞峈偼巆偟偰僾儗乕僩丒僇僜乕僪嫟偵摨偠掞峈抣偺晧壸偲偡傞偙偲偵傛傝丄扨側傞僇僜僼僅儘偱偼側偄P-K暘妱埵憡斀揮偲摍偟偄夞楬偲偟傑偟偨丅偦偟偰偦傟偧傟偺僇僜乕僪偐傜偨偡偒妡偗偱俁抜栚偵愙懕偡傞偙偲偵傛傝忋偺僾儗乕僩偲壓偺僇僜乕僪丄壓偺僾儗乕僩偲忋偺僇僜乕僪偲尵偆嬶崌偵摨憡偺弌椡摨巑傪僷儔愙懕偟偰俁抜栚偵憲傝傑偡丅

偙傟偵傛傝丄忋壓偺12AU7偼岎棳揑偵暲楍偵愙懕偝傟偨偙偲偵側傝丄弌椡抜偲摨偠傛偆偵CSPP偵側傝傑偡丅乮扐偟Single End偱偼側偔Double End偱偡偑丏丏丏乯

偝傜偵偙偙偱偼僇僢僾儕儞僌僐儞僨儞僒偺梕検傪0.047兪F偐傜0.1兪F乮夞楬恾拞偼庤帩偪偺搒崌偱0.15兪F乯偵憹傗偟偰掅堟摿惈傪夵慞偟傑偡丅傑偨丄俀抜栚偺僎僀儞偑侽倓俛偵側傞偙偲偵傛傝丄弶抜壓懁偲俀抜栚傪宷偄偱偄偨僐儞僨儞僒傪攑偟偰捈寢偲偟丄儖乕僾撪帪掕悢傪傂偲偮尭傜偟傑偟偨丅

捈寢偡傞偙偲偵傛傝忋壓僾儗乕僩揹埑偺僶儔僣僉偑俀抜栚偵揱傢傝挷惍夞楬傕帩偨側偄杮婡偱偼堦尒愘偄傛偆偵尒偊傑偡偑丄偙傟偼弶抜偲摨偠偔俁乣係V偺忋壓揹埵嵎偑偦偺傑傑僐僺乕偝傟傞偩偗偱偁傝丄俀抜栚偺捈棳埨掕搙偼弶抜偵埶懚偡傞偩偗偱弶抜偑嬌抂偵僶儔偮偄偰偄側偗傟偽柍帇弌棃傑偡丅乮奣偹俆亾埲壓丠乯尦傛傝掕揹棳尮偼柍偄傕偺偺兪偺崅偄弶抜偵偮偯偔俀抜峔惉偺嵎摦夞楬偱曐偨傟偰偄偨暯峵惈偑崱搙偼弶抜偺嵎摦偵偺傒埶懚偡傞偙偲偵側傞傛偆偵尒偊傑偡偑丄俀抜栚偱忋壓偺怣崋偑僒儈儞僌偝傟傞偺偱弶抜偺僶儔僣僉偼 埲慜傛傝傕嫮椡偵曗惓偝傟傑偡丅

揹尮偵偼怴偨偵弌椡抜僗僋儕乕儞偲僪儔僀僶乕抜傊偺揹尮嫙媼偺偨傔偵俀抜栚偺嫙媼揹埑偵弨偢傞揹尮傪崅懴埑MOS-FET傪夘偟偰嫙媼偟偰偄傑偡丅偙傟偼俁侽侽V姫慄偺揹棳梕検偵梋桾偑側偄偨傔丄偙偪傜偐傜嫙媼偡傞偲嵟戝弌椡晅嬤偱偼SG揹棳偑憹偊揹埑崀壓偑戝偒偔側偭偰弌椡偵惂尷偑偐偐傞偺偱丄偦傟傪旔偗傞偨傔偺慬抲偱偡丅

僶僀傾僗偺C揹尮偼僗僋儕乕儞揹埑偑壓偑傞偙偲偵傛傝昁梫側弌椡娗偺僶僀傾僗傕壓偑傞偺偱掞峈抣傪挷愡偟偰偄傑偡丅

丂

仸 慡抜僾僢僔儏僾儖側偺偱怲廳偵攝慄傪尒嬌傔側偄偲娙扨偵忋壓偺埵憡傪娫堘偊 傞壜擻惈偑偁傞偺偱拲堄丅

屻擔儊乕儖傪捀偄偨曽偐傜儅僱偟偰夵憿偟偨傜敪怳偟偨偺偱僇僢僾儕儞僌僐儞僨儞僒偺梕検偑娫堘偊偰偄傞偺偱偼丠偲偺幙栤偑偁傝傑偟偨偑丄僾僢僔儏僾儖忋壓偲僩儔儞僗忋壓偺攝慄偝偊娫堘偊偰偄側偗傟偽婎杮敪怳偡傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅

傕偟丄夵憿屻偵敪怳偡傞偺偱偁傟偽僾僢僔儏僾儖忋壓偺攝慄曄峏偵傛傞埵憡偑偳偙偐偱娫堘偊偰偄傞丅丂

FC-FD姫慄偐傜偦傟偵敽偆弌椡娗僗僋儕乕儞偲僇僜僼僅儘偺僾儗乕僩傊偺攝慄丄俁抜栚僽乕僩僗僩儔僢僾偺忋壓嬌惈偼梫拲堄丅

仭 摿惈

柍婣娨(Open Loop)帪偺僎僀儞偑栺俀俋倓B偲側傝丄廃攇悢摿惈偲僟儞僺儞僌僼傽僋僞乕偺岦忋偺堊偵NFB検偼栺俈倓B偵偟傑偟偨丅

丂 A3000-1 Serial# 907219

A3000-2 Serial# 010176

丂 丂 Open Loop 丂Closed 乮NFB7.0dB) 丂 Open Loop 丂Closed 乮NFB7.2dB) 丂嵟戝弌椡乮俆亾榗傒乯 丂 俇侾 倂 丂 俇俉 W 丂 俇俉 倂 丂 俇俉 W 丂僎僀儞 丂 俀俋丏侾 倓B 丂 俀俀丏侾 倓B 丂 俀俋丏俇 倓B 丂 俀俀丏係 倓B 丂崅堟僇僢僩僆僼 (-3dB) 丂 俇侽 KH倸 丂 侾俆侽 KH倸 丂 俈俆 KH倸 丂 侾俆侽 KH倸 丂僟儞僺儞僌僼傽僋僞乕 乮俉兌乯 丂俁丏侽 丂 俈丏侾 丂俁丏俀 丂 俈丏俉 丂巆棷僲僀僘 丂侽丏係 倣V 丂 侽丏俀俆 倣V 丂侽丏俁俆 倣V 丂 侽丏俀 倣V

傾儞僾嘆偱偼俉侽俲俫倸偁偨傝偵庛姤偺僨傿僢僾偑娤應偝傟偰偄傞偑尨場偼晄柧丅乮偪傖傫偲挷傋偰偄側偄乮丱丱丟乯

傾儞僾嘇偱偼旕忢偵桪廏側摿惈嬋慄傪昤偔丅(^o^)柍婣娨忬懺偱傕旕忢偵掅偄榗棪傪帵偟偨偺偼梊憐奜偱偟偨偑丄廃攇悢摿惈偼梊掕偳偍傝偱丄俈倓俛偲寉傔偺晧婣娨傪巤偟偨屻偼侾侽乣侾侽侽KH倸偑侾倓B埲撪偵廂傑傞惓偵僼儔僢僩仌儚僀僪儗儞僕偲側傝傑偟偨丅

仭 傑偲傔

夵憿慜乮傎傏僆儕僕僫儖忬懺乯偺壒幙偼慡偔婥偵擖傝傑偣傫偱偟偨偑丄棁摿惈傪夵慞偟偰揔検偺俶俥俛傪巤偟偨杮婡偼偦偺愽嵼惈擻傪敪婗偡傞偵帄偭偨偲幚姶偟傑偟偨丅

俁抜栚媦傃僪儔僀僽抜偺僾儗乕僩揹埑偲弌椡娗偺僗僋儕乕儞揹埑傪梷偊偨偙偲偵傛傝媴偵桪偟偄摦嶌偲側傝丄傎傏擖庤晄壜擻側6240G偱偼側偔懠偺MT憃俁嬌娗傪巊偆偙偲偑弌棃傑偡丅

仸俁抜栚偵偼偦偺傑傑6FQ7/6CG7偑巊偊丄僸乕僞乕愙懕偺曄峏傪偡傟偽12AU7傗12BH7A傕巊偊傑偡偟丄僇僜僼僅儘抜偼僸乕僞乕愙懕曄峏傪 昁恵忦審偵12BH7A偑懴埑偺斖埻偱巊偊傑偡丅偦偺僪儔僀僽抜傊偺揹尮嫙媼偵俶俥愱梡偲偟偰巊傢傟偰偄偨係斣栚偺姫慄(FC-FD)傪巊偆偙偲偱丄亀摦嶌揹埑偺堘偆売強傪僽乕僩僗僩儔僢僾偡傞偺偑杮棃偺栚揑偱偁傠偆僋僆僪儔僼傽僀儔尀偒慄亁傪桳岠偵棙梡偡傞偙偲偑弌棃傑偟偨丅

GX-100-3.6 俛倕倖倧倰倕丂

俙倖倲倕倰

嘆 PA-PB 弌椡娗僾儗乕僩偲SG仌僪儔僀僽抜僾儗乕僩傊偺揹尮嫙媼偲僽乕僩僗僩儔僢僾 弌椡娗僾儗乕僩 嘇 KA-KB 弌椡娗僇僜乕僪 弌椡娗僇僜乕僪偲俁抜栚傊偺僽乕僩僗僩儔僢僾 嘊 FA-FB 僇僜乕僪僼僅儘儚傊偺僽乕僩僗僩儔僢僾 僇僜乕僪僼僅儘儚傊偺僽乕僩僗僩儔僢僾 嘋 FC-FD 俁抜栚偲弶抜傊偺晧婣娨 僪儔僀僽抜僾儗乕僩傊偺僽乕僩僗僩儔僢僾偲弌椡娗SG傊偺揹尮嫙媼

夵憿慜偼晄帺慠偲姶偠偨僄僱儖僊乕僶儔儞僗偑偟偭偐傝偲惍偄丄偄偐偵傕戝弌椡傾儞僾偑帩偮掙椡傪姶偠偝偣偰偔傟傞壒幙偵側傝傑偟偨丅

摿惈偵庛姤偺堘偄偼偁傝傑偡偑丄傾儞僾嘆丄嘇偲傕偵儅僢僉儞僩僢僔儏僞僀僾俠俽俹俹偲偟偰枮懌弌棃傞壒幙偲戝弌椡傪椉棫偟偰偄傑偡丅

扐偟丄戝弌椡傾儞僾偲偟偰偼僎僀儞傪梷偊偨偨傔偵擖椡姶搙偑掅偔丄嵟戝弌椡帪栺侾丏俉俆V倰倣倱偲側偭偰偄傑偡丅

偟偐偟丄巹偺娐嫬偱偼懠偺傾儞僾偲僎僀儞偑嬤偄曽偑巊偄傗偡偄偟丄嵟戝弌椡偱巊偆偙偲傕偁傝傑偣傫丅

傕偪傠傫僾儕傾儞僾傪巊偆娐嫬偱偼栤戣偵側傜側偄偟丄媝偭偰偙偺埵偑巊偄傗偡偄擖椡姶搙偲僎僀儞偩偲巚偄傑偡丅戝弌椡帪偺榗棪偼傕偆彮偟夵慞弌棃傞梋抧偑偁傞傛偆偵巚偊傞偺偱偝傜偵専摙偟偰傒傑偡丅

| Rev.2丂Nov. 2009 |

仭 偮偯偒

慜弎偟偨傛偆偵丄擖椡姶搙偑掅偄偲偄偆偙偲偼弶抜偺懴擖椡偑戝偒偔側偄偲弶抜偑愭偵榗傫偱偟傑偄傑偡丅

弌椡抜偑僋儕僢僾偡傞慜偵弶抜埥偄偼僪儔僀僶乕抜偑尷奅偵払偟偰偟傑偭偰偼愝寁晄椙偦偺傕偺偱偡乮丱丱丟丟丟丟

杮婡偱偼夵憿偵傛偭偰僎僀儞傪尭傜偟偨堊偵偦偺暘弶抜偵偼埲慜傛傝戝偒側擖椡揹埑偑昁梫偵側偭偰偄傑偡丅

偦偟偰偦偺懴擖椡偵梋桾偑柍偄偨傔偵弌椡抜傛傝傕愭偵弶抜偱榗傒偑憹壛偡傞寢壥偵側偭偰偟傑偭偰偄傑偡丅偦偙偱弶抜偺摦嶌揰傪曄峏偟偰懴擖椡傪忋偘傞曄峏傪偟傑偡丅

摉慠弶抜偺摦嶌偼儕僯傾儕僥傿偺椙偄斖埻偱憹暆弌棃側偗傟偽側傝傑偣傫偺偱偦偺堊偵偼僶僀傾僗傪怺偔偟傑偡丅偳傟偩偗僶僀傾僗偑昁梫側偺偐偼晧婣娨傪巤偡慜偺棁僎僀儞偐傜嶼弌偟傑偡丅

棁僎僀儞偼栺30攞偱偡偐傜丄嵟戝弌椡俈侽W乮俀俁丏俈V乛8兌乯傪摼傞偨傔偺擖椡姶搙偼栺侽丏俈俋Vrms偲側傝傑偡丅

侽丏俈俋Vrms傪Peak to Peak偵捈偡偲栺俀丏俉攞偱偡偐傜俀丏俀Vp-p偲側傝丄嵎摦憹暆偱偼丄俀杮偺媴偱擖椡揹埑傪暘偗崌偆偺偱丄1杮偁偨傝偺懴擖椡偼侾丏侾V埲忋偲偄偆帠偵側傝丄僶僀傾僗偺嵟掅抣偑侽丏俆俆V偁傟偽惉棫偡傞偙偲偵側傝傑偡丅杮婡偺嫟捠僇僜乕僪揹埵偼侽丏俉V偱偡偺偱栤戣柍偄傛偆偵尒偊傑偡偑丄媴偺僶僀傾僗偺愺偄椞堟乮侽乣侽丏俆V乯偼僶儔僣僉偑戝偒偔丄僌儕僢僪儕乕僋摍偺塭嬁偱儕僯傾儕僥傿傕埆壔偟丄僋儕僢僾悺慜偺戝擖椡偱偼榗傒偑戝偒偔側傝傑偡丅

夵憿慜偺俙俁侽侽侽僆儕僕僫儖愝寁偱偼俀抜栚偺僎僀儞偑栺俀侽倓俛乮侾侽攞乯偁傞偺偱擖椡姶搙偼偝傜偵掅偄侾侽暘偺侾掱搙偱偁傝丄侽丏俉V偺僶僀傾僗偱傕慡偔栤戣柍偄栿偱偡丅偝偰僆乕僾儞僎僀儞偑侾侽暘偺侾偵尭偭偨夵憿婡偵偍偄偰偼嵟掅抣偲偟偰嶼弌偟偨侽丏俆俆V傛傝傕栺侽丏俆V崅偄侾丏侽俆倁埲忋傪僇僜乕僪僶僀傾僗偵妋曐偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅扨弮偵僶僀傾僗傪怺偔偡傞偲僾儗乕僩揹棳偑尭傝傑偡偑丄偦偆偡傞偲昁梫側揹埑傑偱憹暆弌棃側偔側偭偰偟傑偄傑偡偺偱僾儗乕僩揹棳偼堐帩偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅偲尵偆偙偲偼僾儗乕僩揹埑傪忋偘傞偟偐庤偼柍偄栿偱偡丅

弶抜偼嵎摦憹暆偱偡偺偱傕偪傠傫僾儗乕僩揹棳偼嫟捠僇僜乕僪掞峈俀俀侽K兌偲晧揹尮乮亅俀係侽V乯偱栺侽丏俆倣A偱偡丅

壓偺12AX7A偺Ep-Ip摿惈恾傪尒傟偽僾儗乕僩揹埑侾侽侽V偱亅侾V偺僶僀傾僗偱偁傞偙偲偑撉傒庢傟傑偡偑丄幚婡偱偼婛偵僾儗乕僩揹埑偼侾侾侽V埲忋偱偁傞偵傕娭傢傜偢僇僜乕僪揹埵偼侽丏俉V偱偡偺偱丄巊梡偟偰偄傞媴偺摦嶌揰偼塃曽岦傊僘儗偰偄傞偙偲偑悇應弌棃傑偡丅

忋偺摿惈偺偲偍傝側傜偽拑怓偱帵偟偨晧壸慄偵側傞偲偙傠偑丄幚婡偱偼惵偺僇乕僽偵廳偹偨愒偺晧壸慄偁偨傝偱摦嶌偝偣側偄偲僶僀傾僗偼侾V偵偼側傝傑偣傫丅

廬偭偰奣偹僾儗乕僩揹埑傪侾俀俆V埲忋偵偟偰傗傟偽僶僀傾僗揹埑侾V埲忋傪妋曐弌棃傞姩掕偱偡丅

仭 曄峏偟偨夞楬 Rev.2 (21-Nov-09)

幚偼傾儞僾夞楬偵偼壗傕曄峏偑偁傝傑偣傫丅

嫙媼揹埑偺亄俛俀偲亄俛俁偑擖傟懼傢傝丄偦傟偧傟偺揹埑偑崅偔側偭偰偄傑偡丅

弶抜偺僾儗乕僩揹埑偵偼栺侾俆侽倁傪梌偊丄僶僀傾僗揹埑偼侾丏侾倁傪妋曐弌棃偨偺偱丄偙傟偱戝弌椡帪偺榗棪夵慞偵側傝傑偡丅

弶抜偺僾儗乕僩揹埑傪堷偒忋偘偨偙偲偵傛傝師抜偺僌儕僢僪揹埑偑忋偑傝丄偦傟偵偮傜傟偰僾儗乕僩揹棳偑憹壛偡傞偨傔偵僇僜乕僪揹埵偑忋偑偭偰僾儗乕僩揹埑傕壓偑傝丄媴偺摦嶌揰偑掅偄曽偵堏摦偟偰偟傑偆偺偱俀抜栚偵偼埲慜偺亄俁係侽V偐傜偖偭偲堷偒忋偘偨亄係俇侽V傪梌偊偰丄弶抜偲傎傏摨偠栺侾係侽倁偺僾儗乕僩揹埑傪妋曐偟傑偟偨丅偙傟偵偰慟偔恾拞偺揹埑攝暘偑摼傜傟偰偄傑偡丅

僪儔僀僶乕抜傊偺嫙媼偼揹埑揑偵尒偰俁侽侽倁姫慄偐傜偺嫙媼傕壜擻偱偡偑丄儗僊儏儗乕僔儑儞偑敽傢側偄偨傔偵戝弌椡帪偺弌椡娗僗僋儕乕儞揹棳偺忋徃偵揹埑偑僪儘僢僾偟偰偟傑偄嵟戝弌椡偑掅壓偟偰偟傑偭偨偺偱媝壓乮丱丱丟

廬偭偰惓懁揹尮偼偡傋偰亄俛侾偐傜僪儘僢僾偡傞偐偨偪偱攝暘偟丄寢嬊偺偲偙傠亄俛侾埲奜偺亄俛俀,+俛俁,+俛係偺揹埑偼埲慜傛傝崅偄愝掕偵側偭偰偄傑偡丅

仭 摿惈 Rev.2

Rev.1 偵妑傋傞偲傾儞僾嘆丄嘇偲傕偵侾侽倂埲忋偺榗棪偑夵慞偟丄嵟戝弌椡捈慜偺俇俇倂傑偱侾亾埲壓傪僉乕僾偟偰偄傑偡丅

仭 嶨姶

崱夞偺夵憿偼堄恾偟偨偲偼尵偊丄堄奜側崅惈擻偵側傝傑偟偨丅

戝偟偨儊儕僢僩偱偼偁傝傑偣傫偑丄俀抜栚偺夞楬偼亂俠俽俹俹暯峵僶僢僼傽乕亃偲偱傕屇傋傞柺敀偄夞楬偵側傝傑偟偨乮慜椺偑偁傞偐偳偆偐偼晄柧乯丅

棁摿惈偵墬偄偰傕偐側傝偺掅榗棪偱丄寉偄俶俥俛偱廩暘側掅榗棪偵巇忋偑傝傑偟偨丅

執戝丠側 KT-88 偺塭偵塀傟偰偁傑傝栚棫偭偨昡壙偼側偄媴偱偡偑丄夵傔偰 GE 6550A 偺幚椡傪嵞妋擣偡傞帠偵側傝傑偟偨丅

Last update 10-Nov-2025