| 801A (VT-62) P-K合成出力A2級シングル since May 2003 |

※ 本機は2011年12月を以て解体、その後811A+超3極管接続シングルへ変更しました。

801A(VT-62) を低電圧(実効電圧300V)・低負荷(3.5KΩ)のA2級動作をさせ、出力段のプレートとカソードの両方から出力を取り出したオーバーオール無帰還アンプです。

801Aはよく知られたプレート損失20Wの小型送信管ですが、オーディオアンプに使われる場合は通常Ep=600Vをかけて7〜14KΩ程度の負荷(OPT)による回路例が殆どです。過去(85/12)には(故)宍戸公一氏によるイントラ反転アンプのシリーズにてEp=290V、Ip=60mA、3.5KΩ負荷と言う動作例がありますが、このような低い電圧での動作は本来の送信管として設計された801Aにはそれまで殆ど無縁のものでした。

このアンプは91年頃、その宍戸スタイル801Aイントラ反転アンプを追試したものからスタートしました。

途中TZ−20に浮気したり、D−NFBの実験に供与されたりしましたが、結局どれもこれも思うような音質が得られず、殆どお飾り状態でした。

2003年春、偶然思いついた新しいアイデアを試すべく801Aの低電圧動作に再チャレンジしたものです。

■ 回路構想

一般的な801AのA1級シングル動作例に於いてはネガティブ・バイアス領域のEp=600V、Ip=30mAを中心に10KΩ前後の負荷線(下図の茶色)の設定にて3.8W程度の出力ですが、グリッド・バイアス 0V の点を動作中心点として負荷線を2.5KΩ(橙)〜3.5KΩ(赤)にしてポジティブ・バイアスとネガティブ・バイアスの領域を目一杯使うと2倍近い出力を取り出す事が可能です。

A2級でドライブするためにはカソードフォロワーかインターステージ・トランスのお世話にならなければなりません。801AのEp−Ip特性を見るとポジティブ側とネガティブ側が綺麗に同じような間隔になっていますが、ポジティブ側ではグリッド電流が流れ、ネガティブ側では流れませんのでそのインピーダンスは数KΩと数MΩの両極端となります。イントラによるステップダウンで低インピーダンスドライブしたとしてもポジティブ側とネガティブ側を対称にドライブする事は殆ど不可能です。

宍戸氏のオリジナル(MJ85/12)ではネガティブ側に負荷が増える(低くなる)ようにシリコンダイオードと7KΩの抵抗をイントラの2次側にぶら下げて見かけ上ポジティブ側とネガティブ側で近い負荷になるようにしています。

しかし、こうやってもゼロクロスポイントでのリニアリティーは確保出来ず、波形には段付きが見える所謂B級PPアンプの様なクロスオーバー歪みが出てしまいます。

私も製作当時(91年)に色々と実験してみましたが、パワーは得られど、どうやっても歪っぽさが解消出来ず、ついに801Aをあきらめて別のポジティブバイアス送信管(TZ−20)に換えてしまった経緯があります。送信管のようなポジティブバイアスで使う球の内部抵抗は5極管並に高くなるので、そのままではどうしてもダンピングファクターが小さく、それをカバーしようとすると従来ではオーバーオールの負帰還に頼らざるを得なかったのですが、KNFの量を増やした局部帰還で対処出来ないかと考えたのが本機です。

■ P−K分割?出力

出力トランスをカソード側に移動して出力管をカソードフォロワーにすると100%の帰還でゲインは1以下になってしまいます。これをドライブするには出力電圧よりもさらに1/μ高いドライブ電圧が必要になります。プリアンプの出力ならいざ知らず、パワーアンプでこれを実用化するのは出力が大きくなればなるほどかなり厳しい問題です。

そこで思い付いたのが、しばしば位相反転回路に使われるP−K分割です。

図の [1] は通常のカソード接地、

[2] はプレート接地(カソードフォロワー)、

[3] がP−K分割です。それぞれのゲイン(A)は

[1] A=gm・RL

[2] A=1−1/μ

[3] A=(1−1/μ)2となり、[2]は100%のカソード帰還で約1倍、[3]は50%のカソード帰還で約2倍となります(但し、P-OUTとK-OUTの両端から出力を取り出した場合)。

OPTの1次側をP−K分割にして出力を取り出す場合に必要なドライブ電圧は、カソード側出力電圧*(1+1/μ)となります。

カソード側ではそこに発生する出力電圧の100%が帰還になりますので、801Aのグリッドバイアスのポジティブ側とネガティブ側の非対称は強力に矯正されます。もちろん、もう一方のプレート側出力電圧波形はカソード側と相似ですので低歪みが期待出来ると言うわけです。最終的にOPTでP側とK側の出力を合成してしまうのですが、出力段のゲインはどうあがいても2倍未満にしかなりません。

つまりこの動作は50%のカソード負帰還がかかった出力段になります。言い換えればKNF巻線がプレート側巻線と同じ巻数比のOPTを使うのと同じことです。

P−K分割位相反転では時として問題となるP側とK側の出力インピーダンスの違いも分割ではなく1つの出力として合成してしまうので問題になり得ません。

■ ドライバー段の検討

カソードフォロワーよりはマシですが、それでもこの出力段をドライブする電圧は出力電圧の約半分以上が必要になるので決して簡単ではありません。

仮に出力が8Wで3.5KΩ負荷だとするとOPT1次側電圧は167Vrms、473Vp-pにもなり、その半分がドライブ電圧としても236Vp-pが必要な計算です。しかも、データーシートによると801Aのμは8程度しかありませんから出力段のゲインは(1−1/8)2=1.75倍ですので、最低でも270Vp-pのドライブ電圧が必要です。300Bのプッシュプルでも普通はG-G間160V程度ですから、如何に大電圧が必要か解ります。とは言え、ドライバーを出力段に例えれば可能性がゼロでは有りません。

ざっとどんぶり勘定(オイオイ!)で考えて電圧が半分とすると電力(負荷が同じとして)は1/4になるので、目論でいる7〜8W出力をドライブするには2W程度の出力が取り出せるような球でインターステージ・トランスをドライブしてやれば行けると読みました。

ドライブ段はスピーカーではなく出力段のグリッドが負荷になるので、スピーカー負荷の出力段のようにロードラインを立てる必要はなく、比較的軽い動作でドライブ電力は小さくて済みそうです。

幸いにもイントラ反転の製作当初から初段とドライバーは複3極管の6EM7によるイントラ・ドライブですので、都合良くその役目を担えそうです。

しかし、逆にトランスドライブ以外の方法でこれを実現するのはかなりの難題です。

■ 実際の出力段?

さて、実際にどうするかです。

1次側巻線が50%で2巻線スプリットになったOPTを使えば良いのですが、普通のシングル用OPTには1次側スプリット巻線構成のものは私の知る限りでは存在しませんので、図[3]のP−K分割のB電源位置を入れ換えて図[4]の様にして、次に図[4]のP−OUTを接地して負荷の中点をフロ−ティングにし、図[5]の回路の様にします。その負荷抵抗RLをOPTに置き換えたのが図[6]で、本機の出力段の構成です。

OPTでP側とK側を合成する為、位相反転回路の様にP側とK側のそれぞれの負荷配分は50%でなくても構いません。

P側とK側のトータルで出力管の最適動作負荷になれば良いのですから、結局通常のカソード接地回路と負荷の考え方は変わりません。使用したOPTのSGタップは標準的な43%のポイントなのでP−SG間では57%となります。

本機ではP端子にカソード、B端子をアースに繋いで使うので、このP−SG間57%の出力電圧が801AのG−K間帰還電圧となります。

OPTをひっくり返してB端子をカソード、P端子をアースとしても良いですが、今回は帰還量の多い方を選びました。勿論この場合出力管のバイアスはトランスのSGタップがコモンでアースからはフローティングになるのでイントラの使用が前提です。

もし、OPTの1次巻線がスプリットならばCR結合も不可能ではありませんが普通のネガティブ・バイアス管しか使えません。「出力管が自己反省しながら増幅する」とでも言いましょうか。但し、実質50%よりも多い57%の帰還により、この出力段の増幅率は約1.5倍程度でしかありません。

■ 回路図

初段6EM7第1ユニット、次段6EM7第2ユニットでインターステージ・トランスをドライブ、当初イントラは90年頃に宍戸スタイルイントラ反転アンプで採用されたNo.10672(1次800Ω、巻数比1:0.8)を使っていましたが、あまりに低い1次インピーダンスの為、20mA程度は流さないと周波数レンジを確保出来ず、それでも上は25KHz止まりでした。

幸い、手元にはより汎用性の高いNC-14 (1次5KΩ、巻数比1:1)がありましたので、こちらへ変更しました。6EM7の第2ユニットのrpは750Ωですので NC-14 には充分です。これならまだ現行販売品ですので入手性も問題ありません。本機のOPTはXE−20Sの1次側を極性反転したNo.10588で、過去に佐藤進氏がEL34で使用したものですが、出力の位相が逆になるだけでXE−20Sを使用してもなんら問題はありません。

本機では最初2.5KΩ負荷としましたが、パワーとダンピングファクターの両立する3.5KΩ負荷としています。(最大出力を得られる最適負荷はどうやら中間の3KΩ付近にありそうです。)801Aをゼロ・バイアスで動作させると当然ながらバイアス回路が必要ありませんので、自己バイアス時のカソードパスコンや固定バイアス時の電解コンデンサの品質や音色を気にしなくて済み、回路も簡単で部品代の節約にもなります。

但し実際にはOPT1次巻線の直流抵抗により約−4Vの自己バイアスが掛かってしまいますので厳密に言うとゼロ・バイアスではありません。この出力段の回路方式は801Aや10(VT-25)の特性を最大限に利用したもので、他の球ではこうは行きません。

こうした事情から801A&10(VT-25)専用回路と言えます。初段は6EM7第一ユニットでカソード抵抗の変わりにシリコン・ダイオード3本で約1.7Vのバイアスを与え、3本中1本のダイオードに並列に半固定VRを入れて1.1V〜1.7Vを調整出来るようにしています。これによりドライブ段の電流を約12mAに調整します。本機では1S954と言う化石みたいなダイオードを使っていますが、手持ち部品を活用しただけですのでポピュラーな1S1588(現在なら1S2076A)で代用可です。

ドライブ段は7本の24Vツェナーでカソード電位を固定し、初段共々電解コンデンサによるパスコンを省きました。

ツェナー・ダイオードはホワイトノイズの発生源でもありますが、たっぷり電流を流せばノイズレベルは下がるし、なんと言ってもカタログ値30Ω以下と言うインピーダンスの低さが魅力です。(実際には1本あたり10Ω以下です)。ツェナーに置き換える前は7.5KΩのカソード抵抗でしたので隔世の感があります。ツェナーには1Wタイプの1Z24を使いました。ツェナー・ダイオードは自己発熱によりツェナー電圧が上昇するので20mA流しても1本あたり定格の半分の500mW以下に抑えられるよう24Vを選びましたが、おかげで7階建てとなりました。もちろん高電圧・高許容電力損失のツェナーダイオードを使っても良いのですが、電圧が高くなると低電圧のツェナーよりも電圧のバラツキが大きく、数本買い込んでの選別が必要になってしまいます。それを思うと低電圧を数本直列にした方が電圧の調整もやりやすくなり、結局は安上がりです。

ドライブ段のカソードには追放した電解コンデンサの代わりに3.9μFのフィルムコンが入っています。

主目的はツェナーが発するホワイトノイズの吸収ですが、もう一つは高域で上昇するインピーダンスにより僅かながら発生する信号電圧をバイパスするための措置です。オシロで見る限り無視しても良いかな?とも思えますが、これもノイズと見なせるのでコンデンサでショートしてしまうのが良策です。従ってこのコンデンサは所謂パスコン(バイパス・コンデンサ)としての役目と言うより、ノイズ・エリミネーターとして働きます。見方によってはアクロバティックな直結回路ですが、カップリング・コンデンサとカソードパスコン(ケミコン)を省略するための工夫で、一種の嵩上げ電源です。カソード電位がツェナーで固定されていることにより、初段プレートに供給する電源は安定化していないと電源変動のあおりをまともに受け、動作点がふら〜と何処かに行ってしまい、まともに動作しませんのでカソードのツェナーから重ねた150VのポイントからRD-51Fで約204Vにして供給します。別にカソードの175V地点からもう1個の1Z24を重ねるだけで充分で、わざわざRD-51Fを用意する必要はありません。いろいろと実験しているうちにRD-51Fを取り替えるのが面倒になってこんな事になっているだけです。

ツェナー・ダイオードをカソード抵抗の代わりに使う手法はMJ94年4月号の金田スタイル300Bシングルが最初だったと思います。

金田氏はドライブ段のバイアスを調整するために初段の負荷抵抗20KΩに可変抵抗2KΩを直列に配していましたが、負荷抵抗を可変することはゲインも変化(最大10%)してしまい、球によっては左右のチャンネルでゲインが揃わなくなる危惧があります。そのため本機では初段のカソード電圧を可変するようにしています。ドライブ段は先にも述べたように270Vp-pを801Aに供給しなければなりません。球の内部抵抗による損失分と合わせて6EM7の第2ユニットには最低でも200V以上のプレート電圧を確保しなければなりませんが、プレート437V、カソード175Vでその差262Vと充分な電圧を確保出来たのでイントラで270Vp-pのドライブにも余裕があります。

もしもCR結合で270Vp-pを出力しようとすれば、プレート電圧は倍の400V程度にする必要がありますのでイントラドライブのメリットは電源利用効率でも優位になります。初段カソードのダイオードに並列接続したVRによりドライブ段のIPを設定します。12mA〜15mAに歪みが最小になるポイントがありますが、6EM7や801Aのバラツキによっても変化しますので厳密に性能を出そうとすると測定器がないと辛いです。でも最大出力付近の歪みが変わる程度で実用域の歪率が劇的に良くなるわけではないのであまり気にしなくても大差ありません。

■ 電源回路

電源トランスはMX−175で整流管5AR4にてチョークインプットとしました。チョークインプット方式はレギュレーションは良いのですがリップル電圧が高く、フィルターをしっかりしないと残留リップルが多くシングルアンプには不利です。理想的にはチョークをもう一段重ねたダブルチョークですが、本機ではCRフィルタで済ませています。

ドライバー段には高電圧が必要なためチョークをシリコンダイオードでバイパスして440Vを得ています。

こうする事で一つの巻線からチョークインプットとコンデンサインプットの2種の電源を得る事が可能になります。

しかも傍熱整流管5AR4のおかげでヒーター温度上昇と共に電圧が印可されるソフトスタートであり、球には優しい電源です。

B1、B2共に左右チャンネル別々に電源フィルターを分岐してクロストーク対策をしています。801Aのフィラメントは3端子レギュレーターLM350による直流点火で、突入電流防止の立ち上がり遅延回路を付けています。

MX−175 には6.3Vの巻線しか無いので先ずはこれを倍電圧整流で16V強を得ます。

6.3V巻線の電流容量は5.2Aあるので倍電圧で40%の電流しか取り出せなくとも2Aは取れる計算ですので、801Aの1.25Aには充分です。3端子レギュレーターLM350の発熱損失を抑えるには、入力、すなわち整流直後の電圧を10V程度に抑えておきたいところです。

そこで倍電圧のリターン側に0.44Ωを入れました。これにより整流電圧を押さえ、かつ流通角を増やして整流ノイズの輻射をも押さえられます。

レギュレーター出力は7.5Vですが、0.47Ωを直列に入れてあるため実質801Aのフィラメントに供給される電圧は6.9Vです。

尚、直流点火ですからハムバランサーは不要ですので、801Aフィラメントの+側を電流を取り出す陰極(カソード)として配線しています。電源回路図に記入されていませんが、6EM7のカソード電位が第1ユニット≒1.6Vに対し第2ユニットが≒172Vと高いので第2ユニットのカソードに積み重ねたツェナーの途中から約75Vのヒーターバイアスを掛けています。

■ 基礎体力

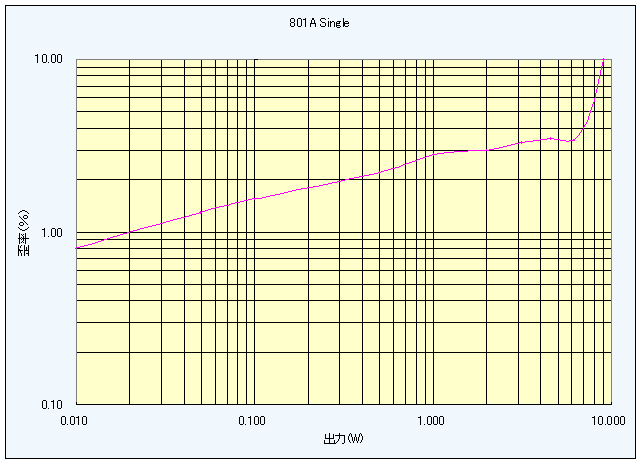

最大出力 7.6W ゲイン 19.3dB

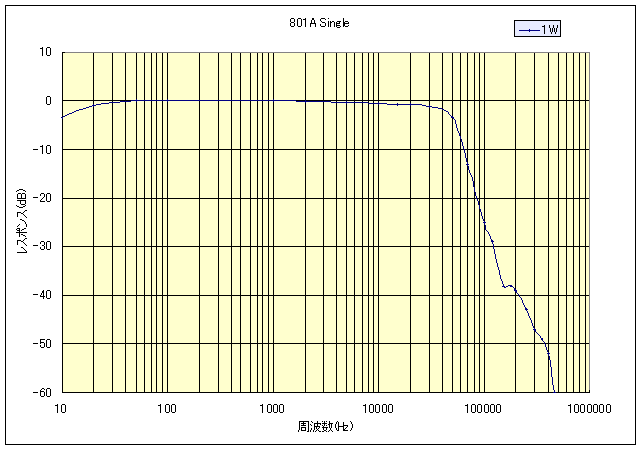

高域カットオフ (-3dB) 44KHz ダンピングファクター 3.0(8Ω) 残留ノイズ 0.6mV 最大出力は巷によくある300Bシングルと同程度になりました。高域カットオフ周波数はイントラの特性を強く反映しています。

残留ノイズはオーバーオール無帰還の直熱管シングルアンプとしては良い部類です。

歪率は数値的に決して良くはありませんが、出力段57%の帰還はグリッド電流によるドライブ電圧の非対称性を補正し、過去に苦労したクロスオーバー歪みは全く観測されません。

イントラ・ドライブでも10〜44KHzと充分なレンジが確保されています。

■ 音質傾向

長い間失敗作として殆ど活躍する場の無かったアンプがようやくその実力を発揮するに至り、それまで801Aは高電圧でも低電圧でも期待出来ない球だと勝手に思いこんでいましたが、本機の回路方式ですっかり見直すことになりました。

これは新しい使い方発見というか、工夫すればなんとかなるもので、やった甲斐があったというものです。オーバーオール無帰還ながら直熱3極管イントラ反転アンプの特徴を備えた力強い中高域と出力段57%帰還による適度なダンピングファクターにより低域も締まり、以前受けた腰高な印象とは全く違っています。

高電圧・高負荷抵抗動作の801Aとは明らかに違う音質で、初段、ドライバー段とカソードパスコン(電解コンデンサ)を廃したおかげか、非常に見通しの良い深々とした音場を再生してくれ、全段直結差動に慣れた耳にも満足出来るものです。常用出力域で歪みが1〜3%もあるとはとてもその音質からは判断出来ません。

本機の音を聞いていると、『歪率と音質の関係って一体何んなの?』と思ってしまい、益々解らなくなってしまいます。

パワーも300Bシングル並に出るので、結構ゆとりとスケール感のあるサウンドを楽しめます。

こうなるとOPTをもう一回り大きなものにしてみたくなる欲望が湧いてきますが、直熱管シングルアンプは適度なナローレンジとバランスにこそ、その持ち味があるとも思えるのでやめておきましょう。イントラ・ドライブ直熱管アンプには他では得られない独特の骨太な透明感と色気があります。

■ 雑感

本機では801Aをプレート電圧約300V程度でプレート損失も約20Wで動作させています。

801Aは普通なら600Vの高電圧で使われるところですが、同じ損失で使用した場合 600V・34mAと300V・67mAではどちらが球にとって優しい使い方なのでしょう?

最大定格が低いだけで801Aと特性が同じ10(VT-25)は耐圧が425V・プレート損失12Wですが、見た目にプレートの大きさやその電極構造は801Aと10(VT-25)は非常にソックリで殆ど違いは無いように見えます。

両者間の明確な違いはステムからプレートへの引き出しで、10(VT-25)では全ての電極がガラスのステムに横一列になっているのに対し、801Aのプレート引き出しは他の電極と大きく引き離され、ステムの途中で独立してベースから出していることで耐圧を稼いでいます。(10(VT-25)の中には801Aと同じ構造のものもあるらしいですが、801Aが出現した後に作られたものらしいので実体は801Aと思われます。)もともと10(VT-25)の絶縁耐圧を向上させた改良球が801Aであり、高電圧を許容したことによりプレート損失の許容値も上がったものと思われます。10(VT-25)の規格表にはプレート損失が記載されていないものもあり、もともとこの辺の規格はあやふやであった可能性が窺えます。

プレートが赤熱するような状況は一部の送信管を除けば明らかにプレート損失オーバーと言えますが、801Aや10(VT-25)において20W程度では全然赤熱の徴候はありません。

これらを実機でその消耗の度合いから証明しようとするとある程度のサンプルを連続運転で長期間データを採らなければなりませんので素人には現実的ではありません。

勧めるわけではありませんが、個人的には本機に10(VT-25)を採用してもその動作にはなんら問題は無く、寿命についても801Aと同様と考えています。

■ 嬉しいお仲間?発見!

先日、本機の出力段を10(VT-25)で製作した作品を見つけました。

”アンティークオーディオ研究室 A-Y-labo” の ”VT25(10)PK出力合成A2モノアンプ” です。

初段とドライブ段はCR結合ですが、10(VT-25)でもほぼ同等の特性が得られています。

| Rev.3 since Aug 2006 |

何で今まで気付かなかったのだろう?

最初の方にも書いていましたが、(故)宍戸公一氏は801Aのゼロバイアスでの実験でグリッド正領域と負領域の整合(辻褄とも言う?)をとるために”シリコンダイオードと7KΩの抵抗”をイントラの2次側にぶら下げていました。

そう、DIODEです。

■ 回路図

DIODEはなにもシリコン・ダイオードのような半導体ばかりがダイオードではありません。もともと2極管の名称がダイオードなのです。

接合型ダイオードでは約0.6Vの順方向電圧があり、これがかつての実験で問題になったクロスオーバー歪みの原因のひとつでした。

接触型の検波用ダイオードなら順方向電圧は小さいのですが、逆耐圧や電流容量が小さく出力管のグリッドバイアス回路にはとても使えません。

2極管なら順方向電圧はゼロに等しいし、グリッドバイアス回路程度の逆耐圧は問題になりません。トランジスタの温度補償に同じトランジスタをダイオード接続して使う手法があります。今回の目的は違いますが、特性を揃えると言う意味で似ています。もちろん、同じ素子、つまり801AのG−Kを使えば理想的なのですが、熱電子放出にヒーター(フィラメント)が必須の真空管では例えダイオードにして使う場合でもそれなりの電力が必要になります。

つまり、同じ801Aを使うことはあまりにも非現実的ですので、ジャンク箱からECC85(6AQ8)を拾い上げてこれを利用することにしました。

ECC85は双3極管ですが、ユニット間にシールドが入っているので、左右に振り分けて使ってもクロストークを避けられます。他には6DJ8や6CG7等も候補ですが、用途が用途なだけにジャンクで充分に用を足します。図の用にグリッドとプレートを接続し、2極管として動作させます。

内部抵抗を801Aに近づけるために10KΩVRをカソード側に直列に配しました。以前は前段の歪みと出力段の歪みを合成して或る程度打ち消していたので、イントラで位相を反転させていませんでしたが、今度は位相を反転させないと打ち消せませんので、NC−14の1次側で接続を反転させました。

■ 歪率改善

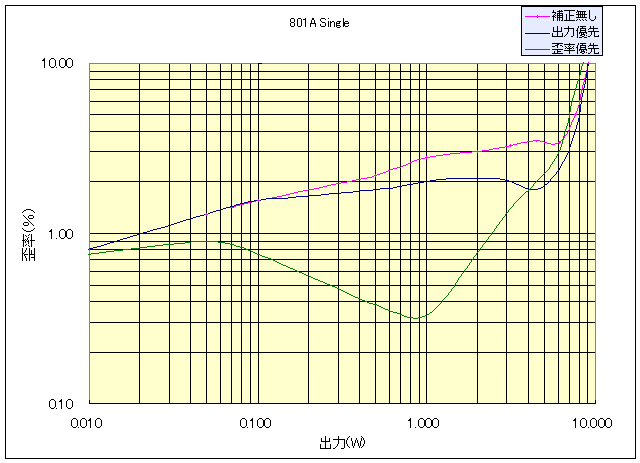

ピンクのカーブが補正の無い以前のデータです。

紺のカーブが最大出力付近で低歪みになるように調整した場合。

緑のカーブが実用域(1W)付近で低歪みになるように調整した場合です。

さて、どう評価したものでしょうか。最大出力付近で調整しても増える出力は0.3〜0.4Wでしか有りません。

歪率優先で調整すると出力が1W位落ちてしまいますが、実用域の歪みはぐっと下がります。でもなんやら見慣れないカーブです。

音質的に変化があったのかは聴感ではサッパリ判りませんでした...(^^;)ちなみに半固定抵抗は中点付近ですので、歪率計を見て調整しないのなら5.6KΩ程度の固定抵抗で充分です。

今回はECC85(6AQ8)でしたが、他の球でも試してみる位の価値は有りそうです。

しかし、音質については別に物足りないとか不満があった訳では無いので、どうでも良いような(^^;;;

| Rev. 4 STC Inter Stage Transformer Drive since Feb 2007 |

何じゃそりゃ と言われるかも知れないが...(^^;

イントラによるドライブ回路もイントラの代わりにOPTを繋げば普通のシングルアンプと変わりありません。

46+STCアンプを弄ってその音を聞き込むにつれ、この801Aの音には不満とは言えないまでも何となく微妙な物足りなさを感じてしまいます。

と言うのも、あちらは直結なのに対してこちらはトランスドライブなのでイントラ故の帯域制限等フィルター効果なのか、見通しは良いけれどフォーカスがちょっと甘い音に聞こえてしまうのです。超3結という回路はイマイチパッとしない音質の駄球と呼ばれる球や少ないコアボリュームのOPTを使ったシングルアンプを劇的に音質向上させるカンフル剤的な効果があるので、それならば「イントラのドライバーでも超3結で強力にドライブすればまた新しい音世界が見えて来るに違いない!」と思い立ち、超3極管接続イントラドライブを実現してみました。

■ 回路図

ドライバー管は以前と同じ6EM7です。

第1ユニットを帰還管にして第2ユニットをドライバー管とし、3極管同士で構成したすこぶる邪道な超3極管接続です。理由はUSソケット(8pin)で使える3極・5極の複合GT管が存在しないからで、そもそも5極管と3極管を1本にするには最低でも9ピンの足が必要なのです。

6BM8 や 6AW8 等のMT管では適当なものが無いし、見た目のバランスも崩れます。 6LU8等のコンパクトロン管を起用するにはソケットをも変更しなければならないので、『6EM7のままでやれるだけやってみよう』と言うのが今回のコンセプト。半ば開き直り(^^;的なアプローチですが、以前の直結2段ドライブと比較する意味でも球は同じ方が都合が良いのです。初段には真空管に近い音質になることをまんざら気分だけでも無いと思っているV-FETの 2SK79 を使い、2SC1775 をカスケードにしています。

もちろん球(5極管や6DJ8等のカスケード)でも良いのですが、シャーシの追加穴あけ加工が必要なのと、超3結なのに5極管では無く複3極管の6EM7をそのまま使っているので、既に正統派路線から逸脱しています。そんなわけで全管球には拘らずに安定性の高いハイブリッド構成にしました。2SC1775のベース電圧固定に24Vから抵抗と12Vツェナーで分圧していますが、当初V-FETでは無く普通のJ-FET(2SK117)を想定していた為に12Vツェナーでクランプする上記の回路のようになってしまいましたが、2SK79 の場合は24Vでもなんら問題はありません。

■ 電源回路

電源は基本的に同じですが、フィラメントからのハムを低減するために801Aの点火に300B差動で成功したスイッチング電源を起用しました。

使用したのはジャンクで入手した8V/1.8Aのポータブル・プリンタ用のACアダプターです。

これに突入防止回路を付け、さらに8Vを7.5Vに下げるために3Aのシリコン・ダイオードを直列に入れています。

点火時(負荷時)の実際の電圧は6.9Vで前回路とほぼ一緒です。

■ 特性

最大出力 7.6W ゲイン 19.5dB

高域カットオフ (-3dB) 60KHz ダンピングファクター 3.0(8Ω) 残留ノイズ 0.4mV

注:Rev.3のグラフと比較すると縦軸のスケールを広くとっています。ドライブ段の変更なので最大出力やダンピングファクターに変化はありませんが、イントラを強力にドライブしたおかげで歪率は改善を見せています。

その特徴的なカーブは以前のRev.3と同様で801Aグリッドへのダイオード(ECC85の2極管接続)による補正の効果です。

気になるイントラ支配の周波数特性も予想通りで、低域端・高域端共に超3結の御利益と言える延びが得られています。

しかし、NC-14の1次インピーダンス(5KΩ)に対して超3結のドライブインピーダンスが予想より低い様で20KHzを越えてから40KHzあたりに3dBくらいのピークが現れます。これはスピーカに繋がる以前のドライバー段で完結するループだし、可聴帯域外なので特に補正はしませんでした。このページには掲載していない過去のRev.1ではイントラ反転時代のNo.10672(1次800Ω、巻数比1:0.8)を使っていましたが、今回(Rev.4)の超3結ドライブでNo.10672を使うとNC-14よりも低域・高域ともによりワイドでフラット、高域のピークも50KHz1.7dBと上の方に移動して高域限界(−3dB)は83KHzという特性が得られています。

だいぶ後から気付きましたが、NC-14の1次・2次共に並列接続すれば1.25KΩのインピーダンスになるのでこちらの方が直列よりも良い結果が得られるものと思います。(やっておけば良かった(^^;)以前よりイントラ1次巻線に重畳される電流が増えたのでインダクタンスの低下によるトレードオフも考えられましたが、10HzでもNC-14でさえ−0.4dBしか落ちないので予想外に良いです。さりとて、ドライバー段がいくら改善しても出力段はやっぱりシングル、OPT(XE-20S)により30Hz以下では波形が崩れますのでパワーバンドの低域限界はは35Hzが良いとこでしょう。

フィラメント電源のリップルノイズ増加(ケミコンの容量低下?)に伴い1mV以上に増大していた残留ノイズはスイッチング電源によって0.4mVと改善し、気になっていたノイズが漸く許容出来るレベルになりました。但し、100KHz以上の高周波ノイズは数mV程度観測されます。

■ 音質傾向

やはり、超3極管接続(STC)には音を元気にしてくれる何かがあります。

しかし、それが何なのかは特性や歪率等を測定したくらいでは説明出来ませんが...。前バージョン迄の直結2段によるイントラドライブでは、どちらかというとまったりしたちょっと大人しめの音色でしたが、超3結によるイントラドライブはコントラストや躍動感が加わり、再生音が楽しくなる方向です。40KHz付近のピークのせいでもあるのかは肯定も否定も出来ませんが、下手に補正して画一的な方向に抑えてしまうようではせっかくの直熱管シングルアンプの個性と楽しさをスポイルしてしまいますので、無理に補正する必要は無いと判断しました。

過去に超3極管接続をイントラドライブに応用された製作例が存在したかどうかは確認出来ませんでしたが、今回のSTCイントラドライブは超3極管接続の新たな応用として実用的で有意なものと思います。

どうせなら6LU8等の3極5極複合管を使って正統な超3結でやるべきでしょうが、本機では音質的にも充分満足ですのでこれ以上は深追いしないことにしました v(^^)v

正統な超3極管接続イントラドライブを製作しましたのでこちらをご覧下さい。

| Rev. 4a temporal since Nov 2009 |

ついに故障 してしまった...(^^;

すっかり秋も深まり、トリタンフィラメントが恋しくなって久々に電源を入れてCDを1枚、2枚、と演奏を終えて暫く無音で放って置いたら...突然。。。。

『ブツブツ、ポン』...!?。

何が起きたのかとアンプに目をやると明るいはずの801Aが暗い...(T_T)

あれ?なんかいかれた??

まあ、真っ先に浮かぶのはヒューズ切れ。

でも、ヒューズが切れるにはその根本原因があるハズ。

長年自作アンプを愛用しているが、他の自作アンプでも稼働中の故障らしい故障は殆ど経験していない。

球を全部抜いてチェックしてみると、整流管以外は問題なし。

整流管だけで各部の電源を測ろうとしたが+B電源突入防止回路が動作し始め、暫くするとまたヒューズが切れる。

電圧をモニターしたところ+B電源がまともな電圧にならないのでその原因はコンデンサインプットにした初段・ドライバー段の+B電源の電解コンデンサの短絡(ショート)であった。

91年にイントラ反転としてスタートした本機だが、もう既に18年の歳月を経ようとしているのです。

■ 回路図

さて、修理するにもすぐさま同じブロック型の電解コンデンサが手元に無いし、どうせなら550V耐圧が欲しいのですが、STCドライブによってイントラドライバー段は初期の2段増幅程高い電圧の必要がなくなっているのも事実です。

STCにする前はドライバー段に高電圧を掛けていましたが、STCドライブにしてからは6EM7への供給電圧は370Vでしたので、この際コンデンサインプット電源を廃して出力段と同じB電源を使うことにしました。

出力段と共通のB電源からとるとなると当然の如く電圧が下がるため、ツェナーを1個減らしてカソード電位も下げてやり、第2ユニットのプレート電圧になんとか約230Vを確保出来ました(以前は275V)。

■ 電源回路

B電源はチョークインプットだけになりスッキリ&シンプルになりました。

■ 雑感

よもや電解コンデンサがショートモードで逝っちゃうとは思いもよりませんでしたが、耐圧ギリギリ(500V)で稼動させていたことと18年の歳月が経っていることを考えれば致し方ありません。それでも今時の電解コンデンサは派手にパンクしないところが偉い!

しかし、やっぱり電圧が下がったことによりドライブ能力が落ちて最大出力までドライブ出来なくなってしまいました。トホホ...(T_T)

今は3Wしか出ませんが、そのうちリベンジします(^^;

Last update 13-Nov-2009