| 6L6超3極管接続 差動PP 1995 - 2004 |

※ 本機は2004年12月を以て、6L6 CSPP(+P)へ変更しました。

超3極管接続Ver.1 でプッシュプルを試すにあたって手持ちにたくさんあった旧ソ連製6L6を使いました。

手持ちの6L6には"Westinghouse"とのプリントがされていますが中身はどう見ても共産圏の作りです、もうひとつ"6L6GC"ともプリントがあります。当時は6L6GCとして流通していましたが、プレートは小さくガラス管も細く、プレートに25W前後掛けると赤熱してしまいます。どう見ても許容損失30Wあるはずがない球です。近年では6L6GT【またはGA、本名6П3С(6P3S)】として売られていたようで普通に考えると食指が延びません。

そんな訳であまり気に入らない球を採用するのにはそれなりの理由付けが必要になります。その1: 6L6族は3結にすると極端に出力が取れなくなるので超3結ならビーム管接続並にパワーが取れる(ハズ)。

その2: ヒーター電力(6.3V/0.9A)が小さいので8本並べてもST350で賄える。

その3: それまでの製作経験から6L6ではこれと言って納得出来る音質が得られていない。

その4: 安く手に入れたので失敗しても惜しくない。

その5: 駄球でどこまで満足の行く音質が得られるかチャレンジ的な意味合いを持たせる。超3極管接続では高μ低rpの帰還管とgmの大きい出力管との組み合わせでその効果を最大限に発揮しますが、6L6の場合EL34や6GB8と比べるとgmが小さいので超3結にしても今ひとつ面白味に欠けますが、その1の理由だけでもやる価値があると思い製作に踏み切りました。

シャーシーが 450 x 300 x 65 とSL−20並の大きさがあるので6L6を8本、その他を8本、計16本の真空管を並べてみました。

8本もの6L6を載せておきながら、半分の4本は定電流回路に使った差動アンプですので、効率なんて言葉は全く意味を持たないアンプです。

しかも超3結とは言えA級動作の差動PP出力、初段との結合は直結でオーバーオールの負帰還は無しと言う贅沢ともアホとも言える拘りがあります。賢い人が作ればこの半分以下の大きさでも製作可能な内容ですが、OTLでもパラプッシュでも無いのに球数が多く無駄に大きいこのバカバカしさは笑うしかありません。逆にこの大きなシャーシに何を載せようか?と考えているうちに必然的にこうなってしまったとも言うべきかも知れません。

95年に製作を始めてからなかなか安定に動作させる事が難しく、約6年間は初段の真空管をあきらめてMOS−FETを用いたハイブリッドアンプになっていましたが、初段の真空管4本分の空きソケットが何とも間抜けでもありました。

ハイブリッド構成から全管球式に戻し、漸く実用に耐える現在の回路になったのは2002年です。超3極管接続Ver.1 については開発者である上條信一氏のホームページを参照下さい。

このアンプを賢くアレンジした兄弟アンプとも言えるKT−66で製作された例がありますので参照下さい。

■ 回路図

初段はHigh gm5極管の6RR8を使い、超3結の帰還管である12AU7を電流ドライブします。

出力トランスOY−15−5Kの2次側には6Ω端子があるのでここに8Ω負荷として出力を取り出すことでOPTを6.6KΩとして使っています。出力段のカソードには電流検出用抵抗(5Ω)があり、ここに発生した電位差を2SJ117の差動で初段のスクリーングリッドにクロスでフィードバックすることにより、DCバランスサーボを構成しています。定電流は6L6GTをパラ接続にして出力段2本分の6L6GTの電流を縛ります。

定電流性を良くするためにツェナー・ダイオードとトランジスターの力を借りています。この構成により信号通過経路には一切コンデンサがありませんし、全段差動ですのでアンプ全体が定電流動作で電源回路のコンデンサにも信号が流れませんので電解コンデンサは安物で充分です。

このアンプの定電流回路は所謂電力の無駄遣いです。

もちろん定電流の役に回ったのはペア選別から外れた6L6ですが、バラついていて出力管としてペアの組めない凸凹コンビでも足した電流の合計が揃えば本機の定電流には合格ですので有効に使ってやりましょう。初段、帰還管、出力管それぞれペア選別が必要ですが特に帰還管12AU7は両ユニットの特性がキレイに揃っているものが少なく、選別にちょっと手間取りました。6FQ7にでもしておけば良かったのですが、ヒーターの配線を変更するのは面倒だし、12AU7はたくさん手持ちがあり、最終的には両ユニットが揃っているものがポロポロ見つかったのでこれで良しとしました。

■ 電源回路

図中の #a, #b, #c はヒーターバイアスです。初段定電流の6EJ7には独立したトランスでヒーター電源を供給しています。

■ 基礎体力

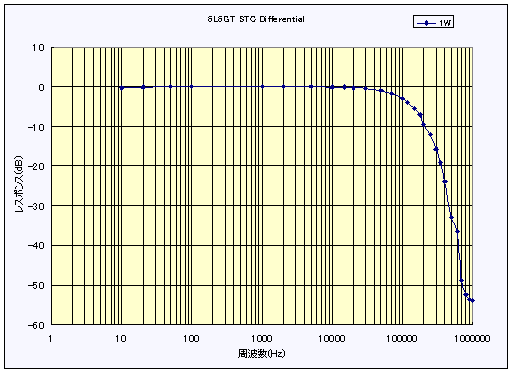

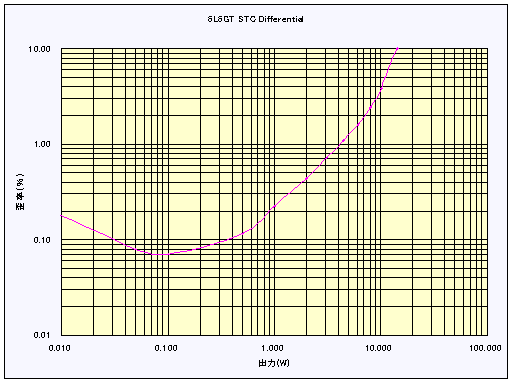

最大出力(ノンクリップ) 10W ゲイン 21.4dB 高域カットオフ(-3dB) 100KHz ダンピングファクター 4.55(8Ω) 残留ノイズ 0.5mV

高域カットオフポイント(fc)は出力トランス付きオーバーオール無帰還アンプとしては驚異的とも言える100KHzです。

OY-15-5Kの特性もさることながらオーバーオール無帰還にもかかわらずこれだけ延びているのは超3結のおかげでしょう。

歪率は1KHzだけしか採っていませんが、オーバーオール無帰還としてはまあまあです。

出力段のプレート損失は17W/球で、定電流・ヒーターも含めた出力段の消費電力は約65W/ch、そこから得られる出力は10W/ch なので電力効率は15%程度しかありません。もし、普通の3結だったとすると3W/ch程度しか取れませんので、超3結のおかげで実用的なレベルに達しています。

■ 音質傾向

超3結のおかげか差動によるものなのか、そして定電流を球にしているからか、はたまたそれらの相乗効果かも知れませんが、これが6L6?とは思えないしっかりした音質です。

初段の6RR8は東芝製ですが、WE404Aや5847と差し替えると音質変化を楽しめます。

また帰還管である12AU7/ECC82も出力段を支配しているのでまた違った変化があります。

松下製とシーメンス製を試しましたがソ連製6L6にはシーメンスの方が合っているようでした。

もちろん12BH7(A)も問題なく差し換えて変化を楽しめます。しかし、先にも述べましたが、差し換えるためには両ユニットの特性が揃った球を予め選別しておく必要があります。

一つ気になるのが初段です。音質的には良いのですが、上記のどの球でもマイクロフォニックノイズが大きく、シャーシーへの振動が音に出てしまいます。

振動を遮断するようなソケットとかマウントがあれば良いのですが...。

■ 雑感

超3結Ver.1 を用いたPPアンプを組むのは予想以上に大変でした。

95年の本機製作当時、既に上條氏は「超3極管接続Ver.5 EL34 プッシュプルステレオパワーアンプ」を2年前の93年に発表されていますが、Ver.5の出力段はCR結合でAB級動作です。本機の場合は直結A級差動ですので Ver.5 ではなく Ver.1 と差動の組み合わせです。

超3結Ver.1をドライブするには電流性のドライブ回路でなければなりません。初段を3極管にすると直流安定度が良いのですが内部抵抗が低いため超3結としての動作が出来なくなります。セオリー通りにhigh gm5極管でドライブすると電流ドライブ出来るので超3結動作をしてくれるのですが、電流ドライブ故に出力管のグリッド電位が定まらず、直流安定度はひどいものでいくら初段が差動回路でも真空管による構成ではとても直流安定性は確保出来ませんでした。

従って何とか音出しは出来たもののOPTのアンバランス許容範囲で安定して動作するはずも無く、実用とするには無理がありました。うまい解決策が浮かばなかったので、とりあえず初段の5極管に換えてMOS−FETを試してみたところ安定動作したので安易に長期間そのままになってしまいました。差動回路とは面白いもので負バイアスの5極管が動作していた回路に何も手を加えない状態で正バイアス(エンハンスドモード)のMOS−FETを入れてもそのまま動作してしまうので便利なものです。しかし、使った高耐圧MOS−FET(2SK350)のCisが非常に大きかったため高域は20KHz程度しか延びませんでした。でもこのアンプはマルチチャンネルの低音用に使っていたので全く問題にならず(と言うか気にセズ(^^;)、そのままハイブリッドアンプとして稼働していました。

そんな折り、上條さんのHP上でEL34 超3極管接続Ver.1プッシュプルパワーアンプ を見つけ、DCアンバランス解消に差動とカレントミラーでサーボを構成しているのを発見!早速真似する事に。

サーボを追加した事により初段を以前の5極管に戻し、ハイブリッドから当初のスタイルである全管球式に戻りました。しかし、DCサーボを初段差動の接地側グリッドに掛けていると言う行為が信号経路にコンデンサを1個追加してしまった事になり、全段直結でカップリングコンデンサを使わないのがポリシーの私にとってはちょっと引っかかりました。

しかし、そのおかげで初段のスクリーングリッドにクロスでサーボを掛ける事を思い付き、これによりカレントミラーを廃し、差動だけのバランスサーボが実現してすこぶるシンプルな回路とすることが出来たのです。サーボと定電流回路の一部に半導体の手助けを得ていますが、増幅段及び定電流を真空管で構成したのは全管球式への拘りであり、合計16本もの真空管を並べてみたのは殆どお遊びからの必然です。

最初にも断っていますが、趣味性抜きには語れない見方によってはとても馬鹿げたアンプです。その後の拙作アンプ超3結ver.4 Drive EL34(T)差動PPでは初段・出力段とも定電流回路を真空管ではなくFETで構成しています。

Last update 09-Oct-2006