WE421Aは5998(A)互換ですが、測定条件の

違いなのかWEとTUNG-SOLでは少し違いがありますが、差し替えて同様に動作します。

WE421Aは5998(A)互換ですが、測定条件の

違いなのかWEとTUNG-SOLでは少し違いがありますが、差し替えて同様に動作します。| LUX MQ80 〜 Refined Type-D 夏場乗り切り省エネバージョン |

MQ80 オリジナルの出力管は Raytheon 6336A で、そのまま差し替えられる球は 6336B しかありません。

2024年現在、まだオークション等で入手は可能ですが決して安い球ではありませんのでスペア球の入手にも躊躇しがちです。夏の季節は球アンプ(特に大食い系)の使用を敬遠しがちですが、そんな大食い系の MQ80 でも夏に音楽を楽しめるような環境に優しい省エネアンプに変身させます。

※ オリジナル回路と動作の解説は(LUX MQ80)の記事をご覧下さい。

■ 夏でも球アンプ

ノーマルの MQ80 では大量の熱がでます。それに較べてや Type-A ではアイドリング電流を半分に減らしましたがそれでもかなり熱くなります。

Type-B や Type-C ではB電圧も下げて出力・発熱共に抑えましたが、それでもやはり夏場に使うにはちょっと気になる発熱量 です。

MQ80 最大出力 出力段 アイドル時電力 出力管ヒーター電力 前段電力 合計電力 Normal 42 + 42 W 100 W 63 W 37 W 200 W Type-A 45 + 45 W 50 W 63 W 37 W 150 W Type-B 25 + 25 W 42 W 63 W 38 W 143 W Type-C 30 + 30 W 40 W 63 W 48 W 151 W Type-D 15 + 15 W 20 W 30 W 33 W 83 W 以前(2014年)このHPを見てくれた方からのメールで WE421A を差してみたがうまく動作しないとの相談があり、当時の実機で動作を検討確認していたもので、今回音質改善も含めてMQ80改のバリエーション Type-D として 新たに実機に纏めました。

WE421A は 5998 及び 5998A と互換ですので、その1では 5998A を起用しました。

と言うのも 5998 や WE421A はST管のようなダルマ型のG管で、若干背が高い故に純正ボンネット内に収まらない為です。純正ボンネットを使わない、もしくは高さを稼ぐためにボンネットに5~10mm程度のスペーサーを挟めば 5998 でも WE421A でも問題なく使用出来ます。その2ではWE421Aを起用しています。

■ 互換球?

6336A と 5998, 5998A, WE421A は6SN7や6BX7等とソケットのピンアサインは同じです。

しかし、そのまま差し替えただけでは動作しません。

ソケットとヒーター電圧では互換性があってもその他の電気的特性は大きく違っているので、動作させる為には一部調整が必要です。

|

|

RAYTHEON CK6336A | 5998, 5998A, (WE421A) |

| ヒーター電圧・電流 | 6.3V ・ 5A | 6.3V ・ 2.4A |

| プレート電圧 | 400V | 275V |

| ヒーター・カソード間耐圧 | ±300V | ±150V |

| プレート損失 | 30W | 13W (15W) |

| プレート電流 | 400mA | 125mA (140mA) |

| Gm | 13.5 | 20(14) |

| rp | 200Ω | 330Ω(350Ω) |

| μ | 2.7 | 5.4 |

WE421Aは5998(A)互換ですが、測定条件の

違いなのかWEとTUNG-SOLでは少し違いがありますが、差し替えて同様に動作します。

WE421Aは5998(A)互換ですが、測定条件の

違いなのかWEとTUNG-SOLでは少し違いがありますが、差し替えて同様に動作します。

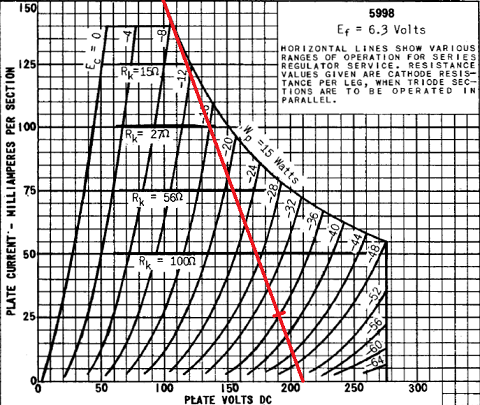

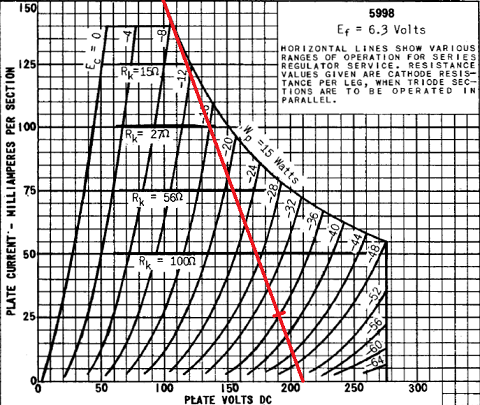

5998(A) でPPの場合、通常出力は約13~14W程度であり、拙作の 5998CSPP の例でもプレート電圧220V・一次インピーダンス625Ωで13.8Wが得られています。

当初、MQ80のOPTである OY15-600P の一次インピーダンス150Ωに5998では最適負荷にはならずOTL的 に負荷線が立ってプレート損失許容範囲を逸脱した動作を懸念していましたが、どっこい 4Ω タップを使って 8Ω を負荷とすることにより一次インピーダンスを 300Ω と見なして 5998(A) を600Ωの負荷線で動作させることが可能です。

これをEp-Ip特性グラフ(右図)に600Ωの負荷線を書き入れてみると、ギリギリですがかろうじてプレート損失範囲内で動作可能なことが判ります。

本機ではOPTの一次インピーダンスを300Ω(DEPPで1.2KΩ相当)としたことにより、プレート電圧185Vでも出力15Wを得られていますので 5998(A) にとってCSPPでは 300〜400Ω 辺りの負荷でも充分で、200V程度のプレート電圧で動作させた方が 5998(A) にとっても安全と思われます。

| Type-D 夏場乗り切りその2 Jul. 2025 【 by WE421A 】 |

■ 夏でも球アンプの第2弾です

修理依頼でやって来たのは改造された KMQ80 です。なんと拙作の Type-A に倣い、更に WE421A に変更したとのこと。

但し位相反転段の共通カソードに入れる定電流回路までは製作されておらず、共通カソードは抵抗のままでした。

出力段WE421Aへの印可電圧も高いままだったのでアイドリング時は定格内でも動作時にはプレート損失オーバー状態でした。修理のメインである故障とは電源投入後にいつまで待ってもOPERATEにならない症状。

これはサイリスターのトリガー回路の問題ですのでいつもの改修で直ります。

修理のついでにアンプ回路もWE421Aに合わせたType.Dへと変更しました。

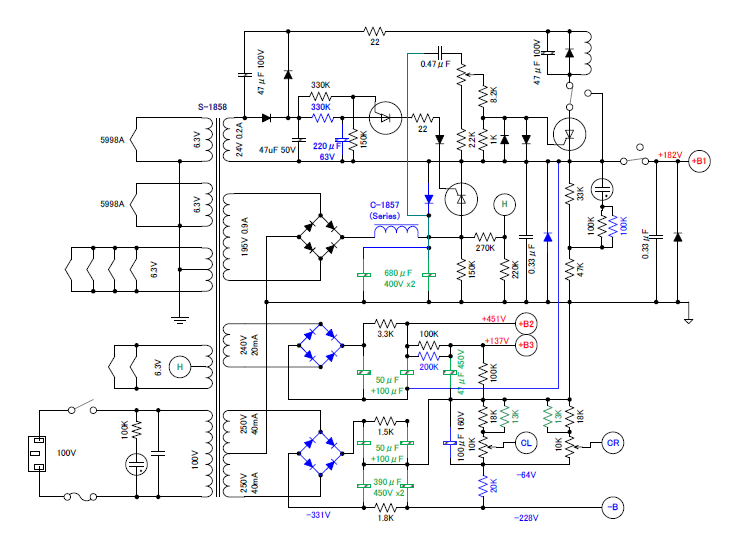

■ 電源の修理と変更

先ず、B電源の遅延回路のCとRです、3.3MΩと22μFをそれぞれ330KΩと220μFに交換。

これで電源投入後にすんなりと約30秒でOPERATEになります。次に電源部で整流に使われているダイオードRA−1は前例と同様全て(10本)交換。

そしてB電源の整流方式をチョークインプットに変更して+B1を約180Vにしました。

今回は

電源投入後に6AQ8にかかる高電圧を抑える為+B2の嵩上げ電源を変更しました

その他:

CL,CR バイアス電圧最適化のためにR314

6.8KΩ → 20KΩに変更

B電圧変更に伴いOperate

インジケータ(ネオンランプ)の輝度が下がるのを補正する為

R306 100KΩに100KΩをパラ(並列)接続。

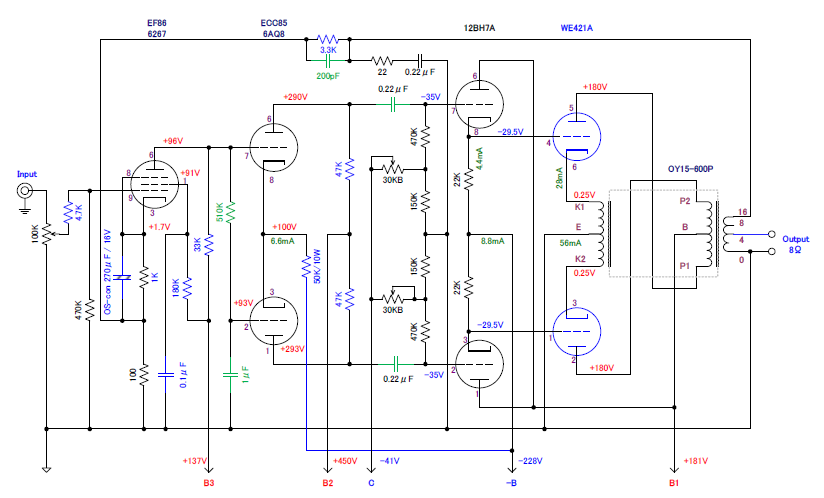

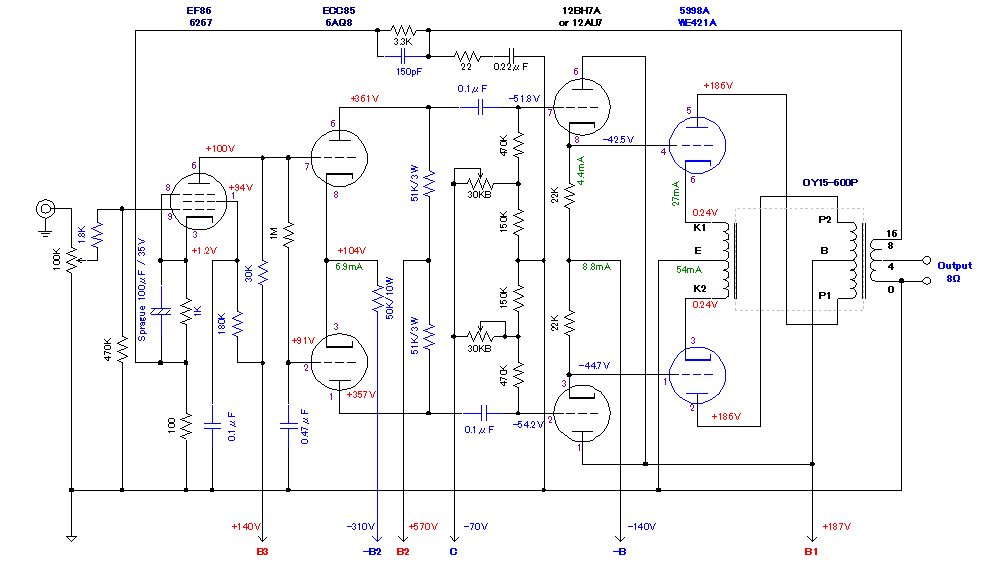

■ アンプ回路図

前回のType-Dと基本的に同じ改造ですが、一部CRの値が違っています。

電源の複雑化をさけてーB2を廃してーBと共通にしました。

■ 特性 Type-D2

WE421A へ変更後の特性です。

最大出力(歪率5%) 16 W オープン・ゲイン 43.0 dB クローズド・ゲイン 23.0 dB 高域カットオフ (-3dB) 180 KHz ダンピングファクター 14.0(8Ω) 残留ノイズ 0.15 mV オープンゲインは第一弾の 5998A の個体よりも今回の個体の方が2dBちょい増えました、 回路定数が全く同じでは無いにしろ殆ど同じなのに初段の 6267 が松下製とNEC製の違いがあるので初段管のgmに違いがあるのかも知れません。

ゲインが増えたのとNFB量も2dB増えたので出力段が省エネ運転の割にはダンピングファクターが14と結構大きな値を確保出来ました。

■ 雑感

無事、オーナーの元に戻ったその後の感想を戴きました。

『以前よりも音に広がりがあり、繊細かつ力強いというなんともわがまま仕様に大満足でございます。』とのこと。

| Type-D 夏場乗り切りその1 Apr. 2024 【 6336A → 5998A 】 |

今回の Type-D も既に友人に譲渡していますが、Type-B をベースにして出力管を 5998A に変更したものです。

■ 回路図

先ず、入力VRの直後にあった0.1μFは低域を制限してしまいますので、取り去って抵抗に置き換えます。

Type-B と同様に初段は5極管動作のまま負荷抵抗を30KΩにして高域特性を改善します。

そして初段カソードパスコンのオリジナルは普通の電解コン、いつもならOSコンを使うのですが今回は偶々手持ちに在ったタンタルコンにしてみました。

2段目のムラード型位相反転回路も Type-B 同様にプレート抵抗を上下等しくし、共通カソード抵抗には負電源を供給して差動増幅の動作改善をしています。

図中の青字と青線が定数や種類等を変更した部品です。

カソードフォロワーの動作は電圧・電流ともに軽減したので12BH7Aの代わりに12AU7を使用しても問題ありません。

■ 電源の変更

先ず、電源部で整流に使われているダイオードRA−1は前例と同様全て(10本)交換。

次にB電源の遅延回路のCとRです、3.3MΩと22μFをそれぞれ330KΩと220μFに交換。

そしてB電源の整流方式をチョークインプットに変更して+B1を約185Vにしました。

+B3の電圧を140Vに抑える為、200Kと82Kを追加しています。

カソフォロ段への -B とバイアス供給 電圧を下げる為に1.8K → 10Kに変更、その為Type-Bでは -B から供給していた2段目共通カソード抵抗への負電源をType-Dでは -B と別けて供給する為に -B2 を新設しています。

■ 特性 Type-D

5998A へ変更後の特性です。

最大出力(歪率5%) 15 W オープン・ゲイン 40.4 dB クローズド・ゲイン 22.0 dB 高域カットオフ (-3dB) 180 KHz ダンピングファクター 10.0(8Ω) 残留ノイズ 0.15 mV オープンゲインは 6336A よりも 5998A の方が少し上がりますが、OPTの4Ω端子で8Ω出力とする為に変圧比で3dB下がるのでType-B とほぼ同じです。

そして16Ω端子が実際には32Ω相当になるのとNF抵抗を換えていないので相対的にNFB量が増えてアンプのクローズドゲインは約3dB下がりました。

OPTの一次インピーダンスを 本来の150Ωから300Ωとしている為に特性が同じではなくなるので高域カットオフは若干下がりましたが、これでも充分過ぎる程に広帯域です。

出力段が省エネ運転の割にはダンピングファクターが10と必要にして充分な値です。

■ 雑感

ベースになった Type-B と較べても半分くらいの発熱でLUXオリジナルから較べるとかなりの省エネアンプとなっています。

音質も Type-B 同様に闊達で 躍動感にあふれオールマイティでオリジナルの 6336A に劣る印象は全くありません。

このくらいの発熱なら真夏でも充分許容出来る範囲かと思います。

Last update 09-May-2024