| EL34(T)全段直結差動PP (Rev.1) since May 2003 |

このアンプの生い立ち。

製作当初の90年から92年までは自己バイアスの50CA10A級SEPPでしたが、ほぼ全面的に改造して私として初めて製作した第一号差動出力アンプとなりました。

その後2A3SEPPを差動に改造した為に主役の座はそちらに譲りました。そんなおり稼働時間こそそれ程ではなかったものの、元々中古で手に入れた50CA10も既に12年の歳月が経過しており、「丈夫な球だなぁ」と感心していた矢先、本機の回路構成へ変更直後に1本ダメになってしまいました。残念ですが、新たに購入するのは諦め、手持ちの6GB8(3結)に変更して同時にEL34や6550、8417等が使える様にしました。出力段のアイドリング電流はこれらの出力管で最もプレート損失の低いEL34(25W)に合わせてありますが、今のところ常用するのはゲッターが薄くて茶色になり、なんともみすぼらしくなった6GB8です。

製作当初の50CA10A級SEPPは私的にお気に入りでしたが、SEPP−OTLと同様に上側球のドライブ回路には出力電圧をキャンセルする回路が必要でした。OPT付きのSEPPではそのキャンセル電圧が大きく、ドライブ段は何かと不利な条件が付きまといイマイチスッキリしないので、それがいやならイントラドライブしか手がありませんでした。(その当時金田完全対称ドライブが知られていれば迷わず採用したことでしょう。)

その点、差動出力なら平衡ドライブが簡単に実現出来ますので回路が単純化出来ます。

差動出力に改造するにあたって、どうせA級アンプなのでドライブ電圧もそこそこに全段平衡にもなるシンプルな2段直結差動としました。差動出力に改造後はマルチアンプの高域に使用していたので大出力は要らず、しかるべく音質で鳴っていれば用は足していましたが、充分な回路検討もせず中途半端なまま使っていたので、これを見直して差動出力回路の可能性を確認するべく大幅に回路変更し、ドライブ段には超3極管接続のVer.4 を取り入れました。

オリジネーターである上條氏も実際にアンプとしては組んでおられないと書いてますが、出力管をドライブする上でメリットこそ有れデメリットは特にありません。

超3極管接続Ver.4 については発案者である上條信一氏のページに詳しく解説されておりますので、こちらを参照下さい。

■ 回路図

初段はHigh gm双5極管の6BN11を使い、次段のカソードフォロワー6FQ7の出力からスクリーングリッドに帰還する 超3極管接続Ver.4 です。

双5極管6BN11とは聞き慣れない名前の球ですが、12BY7と6EJ7の中間くらいのgmを持った5極管が2本封入されたコンパクトロン(12P)管です。

USAの通販でなんと1本1.5ドルで手に入れましたが、球よりもソケットの方が高くつきました(700円)。このソケットはかの50CA10と同じものです。写真にはOY-15が写っていますが、既に50CA10の時代に断線してしまった為OPTはタンゴのCRD−5に載せ替えました。出力を0−4Ω端子間から8Ω負荷で取り出すことで、OPTの1次インピーダンスを10KΩとして使っています。

OPTを5KΩで使うと出力は8W程度が精一杯です。出力管にもよりますが、差動の場合は負荷を寝かせた方が最大出力はアップしますし、ダンピングファクターも上昇し、歪み率も下がります。唯一のトレードオフはゲインが下がり、より大きなドライブ電圧を必要とするところでしょう。出力段は3極管接続で動作点は390V・64mAとプレート損失が約25Wになるように電流を抑えEL34のプレート損失以下にしてありますが、そのまま6GB8や6550に差し換えてもなんら差し支えありません。出力管のバイアス調整は定電流回路のおかげで自動ですし、出力段カソード間の電流検出抵抗5Ω2個の両端に繋がれたバランス監視用センターメーターを見ながら初段のカソードの100ΩVRを調整してDCバランスを取るだけです。

ヒートアップするまではメーターが変動しますが数分で安定するし、30分もするとゼロ点に落ち着きます。毎日調整が必要な程はズレませんのでDCサーボを掛けなくても充分に実用になります。(実質固定バイアス方式のアンプと大差ないと思っています)無帰還ではダンピングファクターが3程度だったので出力段のプレートから抵抗で分圧して初段のスクリーングリッドにクロスで極少量(約1.2dB)の負帰還をかけています。

本機の出力管ロードラインは1管あたり5KΩ(P-P間で10KΩ)で下図のb点を動作中心にした±300V・±60mAの動作範囲になります。1管あたりの出力は300Vを底辺に60mAの高さを持つ三角形の面積で求められますので9Wとなり、A級PPで2倍の18W、すなわち四角形の面積分が合成出力に相当します。

動作中心点は図中b点の420V・60mAに設定すべきですが、電源の都合や実際の球の動作曲線との違いによりなかなか理想どおりには出来ません。

定電流の電流値やプレート電圧を自由に可変出来れば理想ポイントに設定することも不可能ではありませんが、前述の様に全ての球がEp−Ipデータとピッタリ一致する訳もなく、メーカーや構造によっても違ってきます。

結果的に動作点は390V・64mAとa点になってしまっていますが、計算値どおりの18Wが得られています。これは実際の球の特性がグラフよりも低電圧側にズレているか、カソードフォロワー(超3極管接続Ver.4)ドライブのおかげでA2級領域までドライブ出来ているものと推測しています。さて今度は逆に負荷線を立てて通常のDEPPの様に1管あたり2.5KΩの負荷線(P−P間では5KΩ)ではどうでしょうか?

動作中心を300V・80mAに設定した場合、差動A級PPですと±140V・±80mAの動作範囲しか獲れません。

この範囲の動作で得られる出力を計算すると底辺140V、高さが80mAですので2で割って1管あたり5.6W、2管で11.2Wになります。一方で、もっと負荷線を寝かせて1管あたり7KΩ(P−Pで14KΩ)としたらどうでしょう。

これまでと同様にプレート損失を超えない範囲で負荷線を引いてみると460V・50mAを中心に±350V・±50mAの動作範囲になりますが、この動作範囲だと350Vの底辺と50mAの高さの電力は1管あたり8.75W、2管で17.5Wとなり、PP間10KΩの時よりも得られる出力が下がってしまいます。球の特性にも左右されますが、結局はP−P間8〜10kΩ付近の動作が差動PPには合理的に見えてきます。このように定電流回路によって出力段の最大電流が動作中心の2倍に固定されてしまう差動PPでは負荷線を立てるよりも通常型DEPPの倍程度のRLにした方が出力を多く得ることが出来ます。

■ 電源回路

B電源は+86Vに+460Vを嵩上げして直結によりグリッド電位の高くなった出力段の電圧を確保するのと、両出力管カソードから定電流回路を通った電流をグランドに落としてしまうと120Vの電圧を定電流回路が吸収しなくてはいけませんので損失熱が約15Wになってしまいます。

定電流回路からのリターンを83Vに戻してやれば、嵩上げした460V電源で出力段を賄う事になり、定電流回路の損失熱は5W以下に抑えられます。出力段及びカソードフォロワー段のカソード電位はそれぞれ約120V,90Vとなりますので、ヒーターにはバイアスを掛ける必要があります。

これは嵩上げした+86Vに接続しておけば問題ありません。

ヒーター巻線が分けられない為に初段も同じく+86Vに固定してありますが、6BN11の様にヒーターが空中に露出したタイプの球ではヒーターからのエミッションがプレートに飛びついてハムを引く可能性があるのでカソードより高い電位にすることが望ましいのです。H-K間の耐圧はDC分+100Vですので+86Vでなんら問題はありませんし、無理に分けてアース電位にするよりマシです。

■ 基礎体力 ( Sovtek EL-34WXT )

最大出力(歪率5%) 18W ゲイン 19.2dB 高域カットオフ(-3dB) 100KHz ダンピングファクター 4.0(8Ω) 残留ノイズ 1.5mV 差動出力回路では大きな出力を取り出す事が難しいのですが、出力管の種類によっては負荷線を寝かせて動作点を高電圧寄りに選ぶ事により、通常型DEPPのA級動作よりも大出力を得る事が出来ます。僅かですが本機では標準的なEL34A級PP動作例の16Wを凌ぐ18Wが得られています(松下製 EL34 )。

負荷線を寝かせる事によって出力もダンピングファクターも共に上昇しますので返って好都合です。しかし、どんな球でもそうなる訳ではなく、高電圧側でもgmが低下せずに深いバイアスでもEP-IP曲線の立っている出力管が向いています。

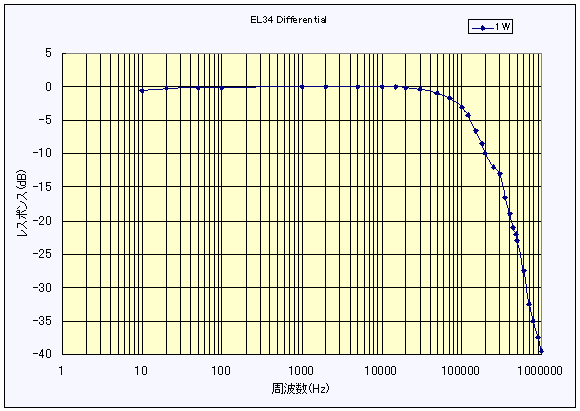

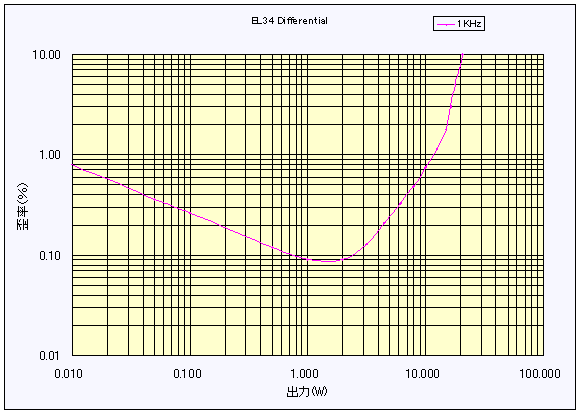

Sovtek EL34WXT で測定をやり直し、周波数特性(1W) と歪率(1KHz) を掲示します。

僅か1.2dB程の帰還ながらDC結合のおかげか、10KΩという本来の仕様よりも高い負荷インピーダンスで使っているにもかかわらず CRD-5 はなかなか優秀です。

高域カットオフは100KHzと拙作の 6L6超3結差動PP に迫る周波数特性になりました。

本機はシャーシ塗装をやり直すために作り変える事を前提にした暫定バージョンなので配線はバラックそのもの、まるで蜘蛛の巣状態のせいか残留ノイズレベルは高めです。これは50Hzのハムノイズですが、聴感では100dB/mのスピーカーからでも不思議と殆ど気になりません。

そのせいで1W以下の歪率がリニアに悪化しています。再製作時にもっと追い込めばもう少し低歪みが期待出来そうです。

◇ 手元にある出力管(借り物も含む)で最大出力(歪率5%)を比較してみました。

Sovtek EL34WXT (細) 18.0W Valve Art EL34 (太) 17.8W GE 6CA7 (太) 17.7W RCA 8417 18.3W 東芝 6GB8 18.6W GE 6550A 16.5W 製作当初は松下のEL34でしたが、ジャンク放出してしまったので現在このアンプに挿して動作する手持ちの全てを試してみました。

Sovtek EL34WXT 以外は全てビーム管構造ですが、6550A以外はほぼ18Wの出力が確保出来ます。

他にはKT88、KT90、6L6GCなどがそのまま差し換えられます。 Sovtek EL34WXT は2000年にサンエイにて1本1000円という破格値で4本買いましたが、ペアチューブでもないのにまあまあ揃っています。1本だけほんのり赤熱してしまいますが、音質も出力も申し分ありません。サンプルが少ないのでこうだとは言い切れませんが、どうも差動アンプにはどちらかと言うとビーム管構造の太管よりも5極管構造の細管が向いているような気がします。(気のせい?)

※だいぶ後になってから気付きましたが、この回路ではバイアス電圧の浅い球が有利です。

何故なら、プレート電圧は変わらないのに対して球のバイアスが深いと共通カソード電位が上がり、実質P-K間電圧が下がるからです。

そうなるとバイアスの深い6550Aの出力がが低くて、バイアスの浅い8417や6GB8の出力が大きいのが頷けます(^^;

一見プレート電圧と電流はどんな球を挿しても同じかと思ってましたが、カソード電位も合わせないと同じ条件での比較にならないので注意が必要です。

■ 音質傾向

超3極管接続Ver.4 でドライブしたおかげか、なんと言っても音像が前後左右にクッキリ定位する空間再現能力に長けたアンプです。

通常型DEPPでは出力段の負荷インピーダンスを変えると音色もそれにつれて変化しますが、差動PPでは負荷を立てても寝かせても全くと言って良い程変わりません。

想像の域を出ませんが、DEPPでは負荷インピーダンスによって動作曲線が変化するのに対し、差動出力では負荷インピーダンスの大小に関わらず直線に近い動作をしていることが無関係では無いと睨んでいます。

■ このアンプの歴史

1990年初製作: 初段 ECC88(6DJ8) para/次段 6414 para P-K分割 /50CA10 OY-15-5K-HP 並列給電SEPP

最初はP-K分割にブートストラップを設けた自己バイアスのA級SEPP、出力は12W。

1991年中旬: 初段 5965 para /次段 6414 para P-K分割 /50CA10 OY-15-5K-HP 並列給電SEPP

初段でのゲインを稼ぐため、ECC88 から 5965 へ変更。

1992年: 初段 6AQ8 差動/50CA10 OY-15-5K-HP 差動出力

山口氏の記事に触発され、差動出力アンプに改造。記念すべき第1号の差動アンプとなる。

P−P間5Kで6W、10Kで14Wの出力を得る。

1997年: 右チャンネルからノイズが出るようになり、出力管の不良を疑いEL-34に換装

しかし実態はOPT OY-15-5K-HP の断線が原因だったのが判明した事により暫くお蔵入りとなった。

定格では1本あたり120mA流しても良い事になっているのだが、90mAのオペレーションで断線してしまったのは悲しかった(T_T)

2001年: OPT を TANGO CRD−5 に換装し、50CA10 に戻して復活

2003年5月: 初段 6BN11-6FQ7 超3結Ver.4 差動ドライブ/6GB8/EL-34 CRD-5 差動出力

超3結Ver.4 ドライブを採用し現在の2段差動に変更、設計標準は EL34 だが、6GB8、8417、6550、共用とした。

2007年10月: 解体〜再組み立て

2008年1月: Rev.2 として初段・ドライブ段共に6BN11とし、OPTはOY-15-5K(HPではない)、電源トランスもLUX A3500用のS-1757へ変更。

シャーシーの化粧直しとトランス類も変更して初段ACで5極管動作ながらDCで3結動作として直結でのDCバランス安定性を確保、オーバーオールのNFBを施し特性を改善。

Last update 28-Jan-2008